本文要點(diǎn):日本環(huán)保治理是從“被動(dòng)”到“主動(dòng)”的過程。

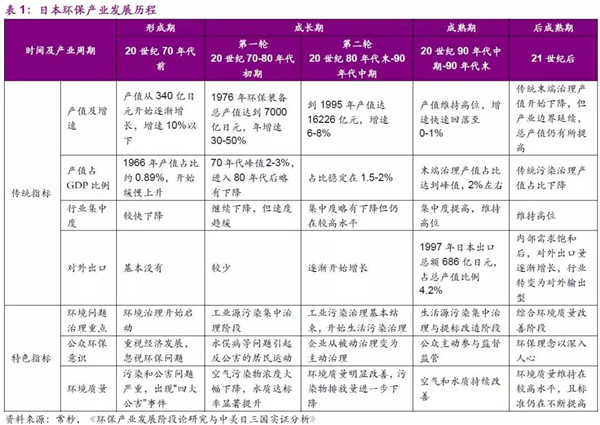

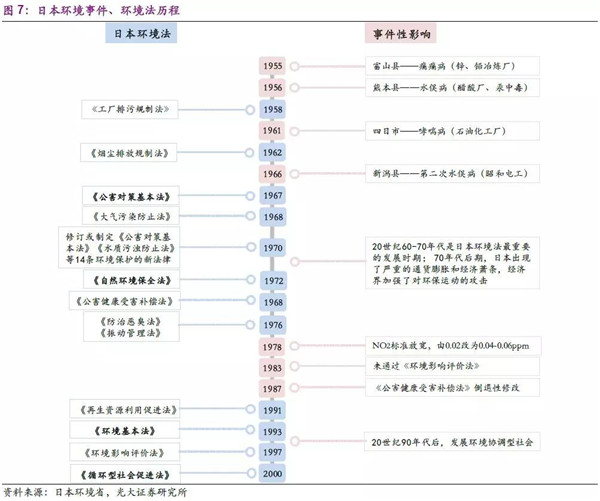

20世紀(jì)50-70年代�,日本快速實(shí)現(xiàn)工業(yè)化�����,經(jīng)濟(jì)成就舉世矚目��,但期間各類公害事件頻發(fā)�,成為了尖銳的社會(huì)和政治問題。在此背景下�����,以1967年《公害對(duì)策基本法》為核心的環(huán)保法律體系應(yīng)運(yùn)而生��,日本環(huán)保產(chǎn)業(yè)開始了上升周期��。雖然環(huán)保政策在80年代初經(jīng)濟(jì)下行時(shí)稍有反復(fù)���,但也僅是過程中的擾動(dòng)��。隨著工業(yè)化及城鎮(zhèn)化達(dá)到一定階段���,日本末端治污需求逐漸減弱��,2000年以《循環(huán)型社會(huì)促進(jìn)法》為核心的法律體系應(yīng)運(yùn)而生�,日本大力推進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)的國策���,以減輕自身由于資源匱乏的限制����,實(shí)現(xiàn)了法律體系由“被動(dòng)”到“主動(dòng)”的過程����。

日本未將環(huán)保局限于狹義的末端治理����,而是將其融入了整體經(jīng)濟(jì)要素。

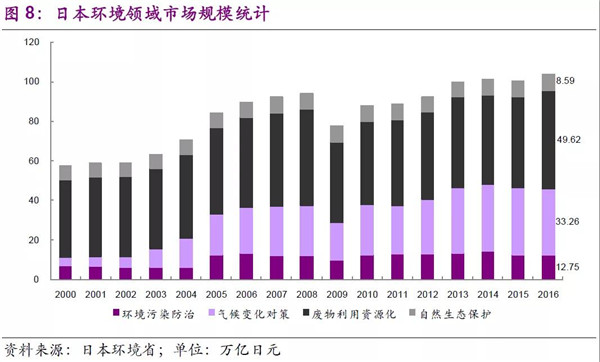

理解環(huán)保產(chǎn)業(yè)不能僅局限于狹義的工業(yè)����、市政末端的治理需求,更要以宏觀視角將環(huán)境作為一種“稀缺資源”及約束經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要素���。21世紀(jì)����,日本堅(jiān)持綠色發(fā)展的理念,并以廣義的視角將環(huán)保產(chǎn)業(yè)分為環(huán)境污染防治�、氣候變化對(duì)策、廢物利用資源化�����、自然生態(tài)保護(hù)四大類�����,并已在節(jié)能��、再生資源利用����、新能源等領(lǐng)域成為了世界領(lǐng)先的國家。同時(shí)���,這種環(huán)保對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的反饋機(jī)制也正在助力日本實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展以及經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型����。

日本環(huán)保運(yùn)營市場化程度較低��,環(huán)保設(shè)備類公司總體呈現(xiàn)周期性。

當(dāng)前日本的環(huán)保行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入成熟期�,行業(yè)集中度較高;但日本的環(huán)保市場化程度并不高��,更多是以政府為主導(dǎo)����,其根本原因也和日本長期以來的政治、經(jīng)濟(jì)制度有關(guān)�。因此,運(yùn)營類資產(chǎn)并非日本環(huán)保上市公司的最終形態(tài)���,故不屬于公用事業(yè)屬性,也不能簡而言之的將各國環(huán)保產(chǎn)業(yè)單純的進(jìn)行對(duì)比��;日本環(huán)保公司更多為設(shè)備類公司��,該類公司受國內(nèi)�����、全球經(jīng)濟(jì)周期性及匯率���、出口因素的影響較為明顯����,而它們的核心競爭力體現(xiàn)在不斷研發(fā)投入、優(yōu)異的技術(shù)能力和具有競爭力的產(chǎn)品�。

對(duì)周期的前瞻及高質(zhì)量的技術(shù)與產(chǎn)品造就日本環(huán)保股的超額收益。

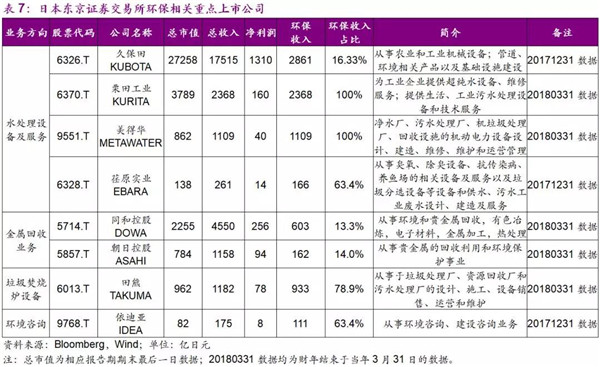

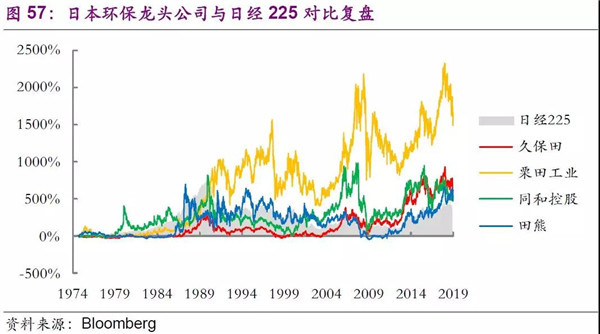

我們篩選了具有較長發(fā)展歷史�����,在各細(xì)分領(lǐng)域擁有一定地位且環(huán)保分項(xiàng)業(yè)務(wù)收入較高的5家上市公司:久保田���、栗田工業(yè)��、同和控股����、田熊�、依迪亞,并進(jìn)行歷史復(fù)盤��。上述公司的股價(jià)走勢總體體現(xiàn)了日本經(jīng)濟(jì)周期�、工業(yè)化、城鎮(zhèn)化以及相應(yīng)環(huán)保政策演變過程���。我們認(rèn)為���,獲得投資超額收益需要重視以下4點(diǎn):(1)需對(duì)經(jīng)濟(jì)周期和行業(yè)發(fā)展趨勢具有前瞻性���;(2)把握風(fēng)口,提前儲(chǔ)備技術(shù)�、人才和商業(yè)模式;(3)不斷投入并改進(jìn)自身研發(fā)體系�����,并以高質(zhì)量產(chǎn)品快速適應(yīng)變化的市場�;(4)把握好公司發(fā)展的節(jié)奏和戰(zhàn)略的持續(xù)性。

風(fēng)險(xiǎn)提示:中國���、日本的環(huán)保政策����、行業(yè)階段��、市場化程度����、公司類型等均存在一定差異�����,日本的行業(yè)及公司發(fā)展僅起到參考借鑒作用,中國環(huán)保行業(yè)和公司的未來發(fā)展存在不確定性�����。

日本的經(jīng)濟(jì)周期與環(huán)保行業(yè)發(fā)展

1.1 從產(chǎn)業(yè)變革與城鎮(zhèn)化觀環(huán)保需求變化

日本在“二戰(zhàn)”后的70多年時(shí)間里���,取得了舉世矚目的經(jīng)濟(jì)騰飛���,在亞洲國家中,率先進(jìn)入發(fā)達(dá)國家之列�,也完成了工業(yè)化、城鎮(zhèn)化的進(jìn)程����;在這期間,日本也經(jīng)歷了較完整的經(jīng)濟(jì)周期及產(chǎn)業(yè)�����、能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型��。環(huán)保產(chǎn)業(yè)既是工業(yè)、市政發(fā)展的重要衍生需求��,也是約束宏觀經(jīng)濟(jì)的資源要素�。本篇報(bào)告中,我們將透過日本的經(jīng)濟(jì)周期��,詳細(xì)分析日本在發(fā)展中所面對(duì)的環(huán)境污染問題���、環(huán)保政策的歷程以及環(huán)保市場的演變��。

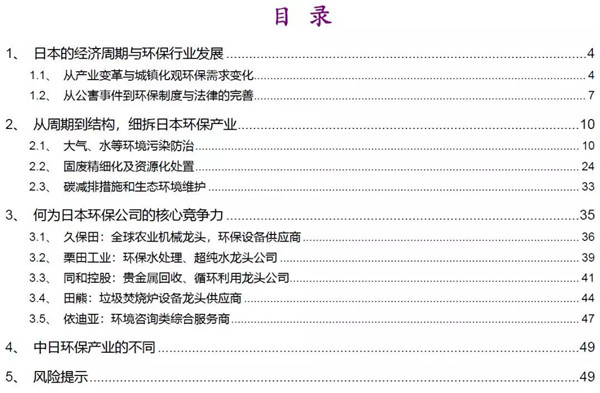

1955年�,日本開始進(jìn)入經(jīng)濟(jì)高速增長階段�,期間包括1955-1957年的“神武景氣”、1957-1958年的“鍋底景氣”�、1958-1961的“巖戶景氣”、1962-1964年的“奧林匹克景氣”以及1965-1970年的“伊奘諾景氣”�����。1968年�,日本經(jīng)濟(jì)便僅次于美國,占據(jù)了資本主義國家中的第二名�����;期間�����,日本依靠技術(shù)的引進(jìn)和工業(yè)設(shè)備的更新���,快速而有效的推動(dòng)了工業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程�,鋼鐵���、交通�、機(jī)械�����、石油化工����、家電制造等產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了騰飛。但也正是這種短時(shí)間工業(yè)化的集中發(fā)展���,使得區(qū)域污染物的排放總量快速超過環(huán)境承受能力�,進(jìn)而引發(fā)接二連三的環(huán)境問題���。

日本經(jīng)濟(jì)高速增長的背后�����,政府的特殊作用被該研究領(lǐng)域的學(xué)者普遍提及���。早稻田大學(xué)教授野口悠紀(jì)雄(歷任一橋大學(xué)��、東京大學(xué)教授�,斯坦福大學(xué)客座教授)在《戰(zhàn)后日本經(jīng)濟(jì)史》一書中將其定義為“1940年體制”——包括以銀行為中心的融資體系�、大企業(yè)的壟斷地位、比較平均的農(nóng)地體制等��,這些戰(zhàn)時(shí)的制度在戰(zhàn)后基本被保留下來�,并成為后期經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基本制度。這種體制有利于大型企業(yè)利用垂直一體化管理方法提高生產(chǎn)效率���。此外����,日本政府在尊重市場經(jīng)濟(jì)的前提下���,制定了產(chǎn)業(yè)傾斜的發(fā)展計(jì)劃����,采取政策引導(dǎo)�、適當(dāng)?shù)呢?cái)政、金融手段進(jìn)行扶持等手段���,推動(dòng)經(jīng)濟(jì)快速增長���。我們?cè)谌毡经h(huán)保產(chǎn)業(yè)研究過程中也發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問題,日本國內(nèi)基本沒有大型環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)與運(yùn)營公司�����,但環(huán)保裝備制造業(yè)非常發(fā)達(dá)�。這個(gè)現(xiàn)象說明日本的環(huán)保市場化程度并不是很高,更多是以政府為主導(dǎo)�,其根本原因也和日本長期以來的政治、經(jīng)濟(jì)體制有關(guān)�����。

20世紀(jì)70年代起���,尼克松沖擊�、兩次石油危機(jī)以及廣場協(xié)議,致日本經(jīng)濟(jì)面臨較大的考驗(yàn)�。1974年是日本經(jīng)濟(jì)第一個(gè)重要的分界點(diǎn),對(duì)于資源貧乏和市場狹窄的日本來說�����,期初人口及原材料廉價(jià)的優(yōu)勢已經(jīng)消失��,只有通過產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級(jí)�,發(fā)展節(jié)能和精細(xì)化高附加值的產(chǎn)品,才能實(shí)現(xiàn)日本企業(yè)競爭力進(jìn)一步提升����。在此期間,日本汽車����、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的騰飛便是一個(gè)很好的例子,新的增長極的出現(xiàn)�����,也將石油危機(jī)����、資源約束的影響降到較低的水平��。

工業(yè)污染物排放與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)����、分布具有很強(qiáng)的相關(guān)性��。日本在20世紀(jì)50-70年代經(jīng)歷了快速工業(yè)化階段��,工業(yè)環(huán)保治污需求隨之旺盛�,體現(xiàn)在政策完善和治污設(shè)備需求的增加���;而后工業(yè)體系經(jīng)歷了升級(jí)及轉(zhuǎn)型的過程��,治污需求也逐漸發(fā)生結(jié)構(gòu)上的變化���;而今,日本大力推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)�,將綠色生產(chǎn)融入自身發(fā)展,并不斷推動(dòng)生產(chǎn)效率和產(chǎn)品附加值的提升��,以減輕自身由于資源匱乏的限制��。

日本的城鎮(zhèn)化始于明治維新����,直到“二戰(zhàn)”前期日本的城鎮(zhèn)化水平依然落后于歐美�。經(jīng)歷“二戰(zhàn)”洗禮后�����,在隨后的工業(yè)化發(fā)展階段����,日本的城鎮(zhèn)化速度迅速提升。根據(jù)世界銀行數(shù)據(jù)��,日本的1960年的城市人口比例已經(jīng)達(dá)到63%����,1975年達(dá)到76%,70年代中后期開始�����,日本的城鎮(zhèn)化進(jìn)入穩(wěn)定階段����。

房地產(chǎn)發(fā)展與經(jīng)濟(jì)發(fā)展、城鎮(zhèn)化歷程密不可分���。房地產(chǎn)資產(chǎn)價(jià)格又與金融環(huán)境�����、政策相關(guān)�,從60年代池田內(nèi)閣“國民收入倍增計(jì)劃”到70年代田中內(nèi)閣“增加公共投資、放寬金融”�,再到80年代中后期的“房地產(chǎn)泡沫”,1955-1990年���,日本共經(jīng)歷了兩次較大規(guī)模的房地產(chǎn)價(jià)格暴漲,日本消費(fèi)指數(shù)上漲了4.5倍��,全國地價(jià)上漲了67倍���。

在城鎮(zhèn)化過程中��,城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)快速提升:供污水���、管網(wǎng)、垃圾處理需求隨之增長���;在日本���,人口大量向東京�����、大阪����、神戶三大城市集中:人口暴漲���,城市布局����、設(shè)施不健全���,車輛�、住房密度提升帶來的交通擁堵疏導(dǎo)�����、尾氣排放治理�����、環(huán)衛(wèi)等工作也變成重中之重。

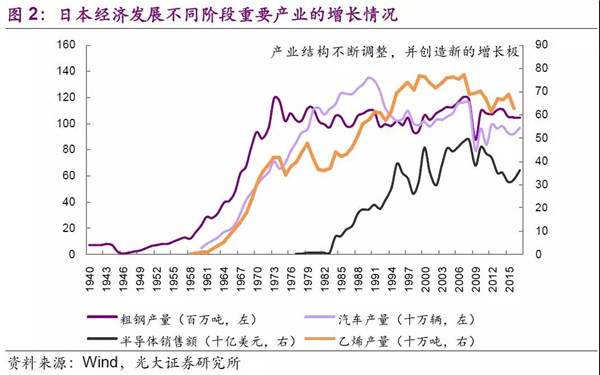

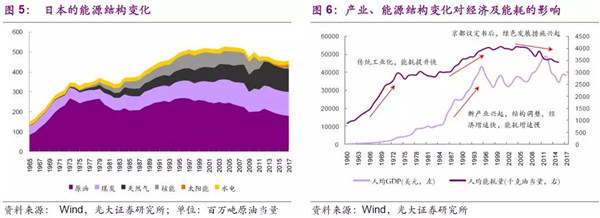

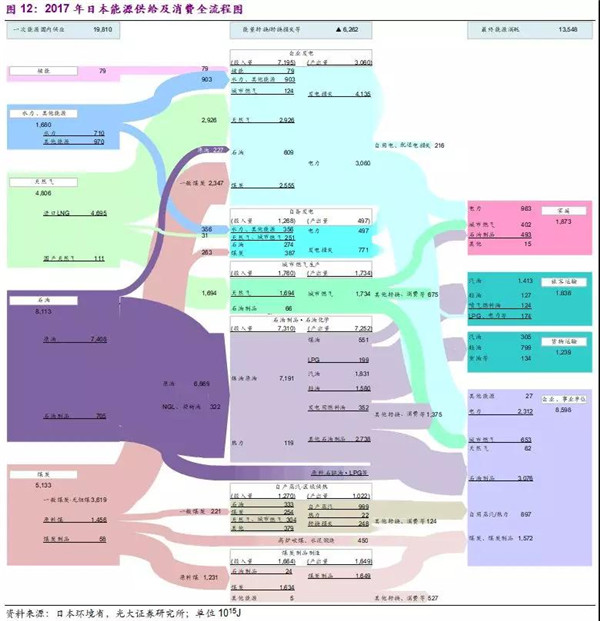

日本經(jīng)濟(jì)在20世紀(jì)50-70年代高速增長階段���,能源需求快速增長��,日本也實(shí)現(xiàn)了從煤炭到石油能源的轉(zhuǎn)變�����,但日本的能源自給率較低�,傳統(tǒng)能源95%以上都需要進(jìn)口����,由于環(huán)保及能源安全的因素�����,在“石油危機(jī)”后日本大力發(fā)展清潔能源:傳統(tǒng)能源方面�,天然氣比重逐漸提升,新能源以核電為主導(dǎo)�����,水電和可再生能源處于穩(wěn)定發(fā)展的狀態(tài)。截止2010年�,核電占到日本發(fā)電量的29.2%。但2011年福島核泄漏后����,日本實(shí)行了階段性“去核”戰(zhàn)略,日本不得不回歸傳統(tǒng)化石能源來彌補(bǔ)核能的空缺��。

能源結(jié)構(gòu)對(duì)大氣污染關(guān)鍵性指標(biāo)和綠色發(fā)展方向的判斷很關(guān)鍵�����,日本在工業(yè)化階段能源需求快速增加�����,也曾經(jīng)面臨酸雨���、霧霾等問題��,并與之進(jìn)行了長期斗爭����,隨著治污設(shè)備的增加以及產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型����,日本的大氣環(huán)境有了很大的改善����。當(dāng)前���,大氣治理的重心也逐步從煙氣治理轉(zhuǎn)到汽車尾氣治理以及發(fā)展新能源汽車方面���。

1.2從公害事件到環(huán)保制度與法律的完善

世界上的大多數(shù)國家在經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的過程中,都被環(huán)境污染問題所困擾�,而且無一例外的都走了“先污染、后治理”的老路��。日本環(huán)境法體系的建立伴隨著經(jīng)濟(jì)的波動(dòng)��、疊加日本公害事件催化�����、政府對(duì)環(huán)保的重視以及人民意識(shí)的提升����,也經(jīng)歷了長期的過程�。

日本四大公害病為我們所熟識(shí),這幾類疾病均是由工業(yè)生產(chǎn)排放所導(dǎo)致:

(1)1955年,在日本富山縣神通川流域一些地區(qū)出現(xiàn)痛痛病�����,原因在于三井金屬礦業(yè)公司在上游開發(fā)鉛鋅礦����,導(dǎo)致河水、稻米���、魚蝦中富集大量的鎘��;

(2)1956年��,熊本縣水俁灣�����,期初日本氮肥公司建廠����,后又開設(shè)了合成醋酸廠�,而后又開始生產(chǎn)氯乙烯,工廠把沒有經(jīng)過任何處理的廢水排放到水俁灣中�����;

(3)1960-1972年,在三重縣四日市陸續(xù)出現(xiàn)了大量的呼吸道疾病患者��,原因在于當(dāng)?shù)厥鄠€(gè)石化大廠和一百余個(gè)中小企業(yè)��,石油冶煉和工業(yè)燃油產(chǎn)生大量的廢氣��,尤其是硫氧化物�����;

(4)1966年�����,新潟縣阿賀野川流域也爆發(fā)了水俁病���,史稱“第二水俁病”����。這次的禍?zhǔn)资钦押碗姽?,工廠也企圖逃避責(zé)任���,但后來新潟市民激烈的示威抗?fàn)幉⑾蚍ㄔ禾岢隹卦V��,1971年法院判決昭和公司敗訴����,要負(fù)賠償責(zé)任。

從法律體系及發(fā)展歷程來看�����,我們可以將日本的環(huán)境法分解為3個(gè)節(jié)點(diǎn):

1. 1967年的《公害對(duì)策基本法》及1972年《自然環(huán)境保全法》

最初日本進(jìn)行污染防治����,本想單純依靠技術(shù)來解決問題,但在實(shí)踐中逐步認(rèn)識(shí)到�,必須成立環(huán)境保護(hù)專門機(jī)構(gòu),并制定環(huán)境保護(hù)法規(guī)�����。20世紀(jì)60-70年代���,公害問題成了尖銳的社會(huì)和政治問題�����,民眾高漲的反公害運(yùn)動(dòng)和情緒推動(dòng)了70年代環(huán)境立法高潮�,最具代表性的就是1967年的《公害對(duì)策基本法》。

該法的特點(diǎn)在于:(1)全世界首次以基本法確立公害防治的具體內(nèi)容��;(2)明確保護(hù)國民健康和維護(hù)生活環(huán)境質(zhì)量是國家基本責(zé)任�����;(3)明確內(nèi)閣總理大臣必須兼任環(huán)境保護(hù)最高機(jī)關(guān)���,即公害對(duì)策會(huì)議會(huì)長����;(4)確立公害防治過程中����,中央與地方政府財(cái)政援助制度。

而1972年的《自然環(huán)境保全法》與《公害對(duì)策基本法》共同構(gòu)成了日本的環(huán)境保護(hù)基本法�,該法強(qiáng)調(diào):環(huán)保費(fèi)用負(fù)擔(dān)主要來源于“自然環(huán)境保全費(fèi)”和國家資助,前者是污染行為人為修復(fù)�����、彌補(bǔ)破壞環(huán)境所致的費(fèi)用。

2.1993年的《環(huán)境基本法》

《公害對(duì)策基本法》和《自然環(huán)境保全法》屬于被動(dòng)式的法制框架��,在經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展以及城鎮(zhèn)化的深入過程中���,已經(jīng)不能完全滿足環(huán)保需要。因此����,1993年日本制定《環(huán)境基本法》形成更為全面和系統(tǒng)的法律框架,并廢止《公害對(duì)策基本法》��。

3. 2000年的《循環(huán)型社會(huì)促進(jìn)法》

2000年��,日本把建立循環(huán)型社會(huì)提升為基本國策����,并將該年定為“循環(huán)型社會(huì)元年”。我們認(rèn)為����,這部法律是推動(dòng)改進(jìn)日本生產(chǎn)、生活模式的重要法律框架����,結(jié)合日本國家的資源匱乏的實(shí)際情況,節(jié)能�、資源利用是日本國家發(fā)展的重中之重���。通過有計(jì)劃和綜合性的實(shí)施建立循環(huán)性社會(huì)的政策,拋棄“大量生產(chǎn)����、大量消費(fèi)、大量廢棄的社會(huì)模式”��,日本將逐漸成為高質(zhì)量發(fā)展的可持續(xù)性社會(huì)����。

此外,值得說明的一點(diǎn)問題是�,日本在經(jīng)濟(jì)達(dá)到高峰的時(shí)候,確實(shí)比較重視環(huán)保�;但石油危機(jī)和經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)一些問題后,日本環(huán)保法律也有些倒退��,一些年后矛盾解開���,環(huán)保法重新梳理�,日本成為綠色發(fā)展領(lǐng)域的佼佼者���??梢姡苿?dòng)可持續(xù)發(fā)展歷程也并非一帆風(fēng)順��,需要克服各類的擾動(dòng)因素�,才能行穩(wěn)致遠(yuǎn)。

從周期到結(jié)構(gòu)�����,細(xì)拆日本環(huán)保產(chǎn)業(yè)

日本對(duì)環(huán)保的定義較為廣泛�����,既包括狹義工業(yè)�����、市政層面的大氣����、水污染防治���,也包括節(jié)能���、新能源甚至環(huán)境友好產(chǎn)品等����。根據(jù)日本環(huán)境省的分類���,可以劃分為環(huán)境污染防治�、氣候變化對(duì)策��、廢物利用資源化�����、自然生態(tài)保護(hù)四大類�����?���?梢园l(fā)現(xiàn),從廣義環(huán)保的概念看�,廢物利用資源化、氣候變化對(duì)策所占比重較大�,也從側(cè)面印證了日本已經(jīng)將綠色及循環(huán)經(jīng)濟(jì)理念融入生活及生產(chǎn)過程�。為了方便分析以及更好的和國內(nèi)情況進(jìn)行參照�����,我們優(yōu)先以官方分類框架為基礎(chǔ)�����,并進(jìn)行適當(dāng)重構(gòu)��。

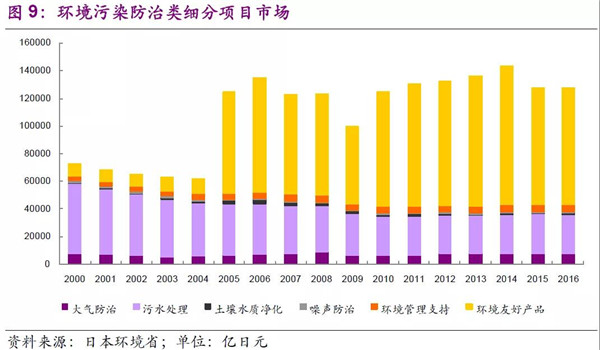

2.1大氣�����、水等環(huán)境污染防治

以日本環(huán)境省統(tǒng)計(jì)口徑�����,環(huán)境污染防治包括:大氣污染防治�����、污水處理���、土壤及水質(zhì)凈化�、噪聲防治���、環(huán)境管理支持�、環(huán)境友好產(chǎn)品��。

大氣污染防治和污水處理較契合傳統(tǒng)分類方法����,且市場空間依然較大,我們將做重點(diǎn)分析�。同時(shí),這兩個(gè)領(lǐng)域可以更好地通過“產(chǎn)業(yè)/市政——環(huán)境問題——環(huán)保市場——相關(guān)公司”的邏輯框架重現(xiàn)歷史進(jìn)程���,并分析細(xì)分產(chǎn)業(yè)變化�。

土壤及水質(zhì)凈化�����、噪聲防治�����、環(huán)境支持管理雖然不是傳統(tǒng)意義上的環(huán)?;A(chǔ)設(shè)施建設(shè)�,但也是新時(shí)期下污染防治重要組成部分����;環(huán)境友好產(chǎn)品是從廣義層面去理解環(huán)保概念,在我國的環(huán)保統(tǒng)計(jì)中也存在該科目����,我們將對(duì)這些進(jìn)行簡要分析。

2.1.1�����、大氣治理:霧霾戰(zhàn)需要全方位出擊

大氣污染是環(huán)境問題中最顯性�、最受社會(huì)關(guān)注的危害現(xiàn)象。曾經(jīng)的日本也是世界聞名的污染國家���;但客觀來講,這也是為快速實(shí)現(xiàn)工業(yè)化必然要付出的代價(jià)���。

日本大氣污染始于工業(yè)化進(jìn)程���,產(chǎn)業(yè)密度和布局很關(guān)鍵,AQI指數(shù)也與工業(yè)化進(jìn)程相關(guān)性較強(qiáng)���。日本主要工業(yè)區(qū)集中在太平洋沿岸的帶狀地帶:即京濱(東京——橫濱)��、名古屋(名古屋為中心)�、阪神(大阪——神戶)、瀨戶內(nèi)海(瀨戶內(nèi)海沿岸)和北九州五大工業(yè)區(qū)�。

其中:京濱工業(yè)區(qū)以機(jī)械工業(yè)為主,印刷出版業(yè)�����、化學(xué)工業(yè)等為輔��,1990年末工廠數(shù)為9.56萬家��;名古屋工業(yè)區(qū)以機(jī)械工業(yè)為主���,運(yùn)輸機(jī)械制造業(yè)尤其發(fā)達(dá)�����,1990年末工廠數(shù)為5.64萬家����;阪神工業(yè)區(qū)以機(jī)械工業(yè)為主����,鋼鐵工業(yè)�、紡織工業(yè)等為輔��,1990年末工廠數(shù)為6.73萬家����;瀨戶內(nèi)海工業(yè)區(qū)以機(jī)械工業(yè)為主,化學(xué)工業(yè)��、鋼鐵工業(yè)等為輔����,1990年末工廠數(shù)為2.94萬家��;北九州工業(yè)區(qū)以機(jī)械制造業(yè)為主���,鋼鐵工業(yè)�����、食品工業(yè)等為輔�,1990年末工廠數(shù)為0.99萬家。所以總體上講�����,京濱——名古屋——阪神一線大氣污染壓力相對(duì)較大。

從能源結(jié)構(gòu)對(duì)大氣污染的影響分析來看���,后期日本的能源結(jié)構(gòu)相對(duì)較為合理��,清潔能源比重較高�����?����?陀^來講�����,煤炭消費(fèi)占比越高��,大氣治理壓力就越大�����。1960年前����,煤炭一直是日本的主要能源,隨著20世紀(jì)60年代能源革命的進(jìn)行���,石油逐漸取代煤炭成為日本第一大能源��,占比從1955年的17.5%上升到1965年的59.6%�����,并于1973年進(jìn)一步上升至77.4%����,而煤炭占比則從1955年的47.3%下降為1965年的27%���,在這個(gè)過程中�,日本工業(yè)化發(fā)展也進(jìn)一步促進(jìn)整體能源消費(fèi)提升���。

20世紀(jì)70年代石油危機(jī)之后�����,作為清潔化石能源的天然氣開始受到政府重視����,消費(fèi)量以年均5%-10%的速度增長�,2008年日本天然氣消費(fèi)量占一次能源消費(fèi)量的比重達(dá)13%,2017年日本也是亞洲第一大天然氣進(jìn)口國�;核能作為清潔能源,是日本電力另一重要來源����,2011年福島核事故之前,核電發(fā)電占比接近30%����,這也是結(jié)合日本國情必要的選擇。但是福島核事故發(fā)生后�����,由于擔(dān)憂安全性問題�,一些核電站被關(guān)閉,近兩年開始才逐漸慢慢恢復(fù)供電�����。

作為四大公害事件之一,1961年�,四日市由于石油冶煉和工業(yè)燃油產(chǎn)生的廢氣,嚴(yán)重污染大氣��,引發(fā)哮喘等呼吸道疾病�����。在空氣污染最嚴(yán)重的20世紀(jì)60年代���,日本社會(huì)對(duì)大氣污染關(guān)注空前����,政府也先后于1962年頒布《煤煙限制法》���、1967年制定《公害對(duì)策基本法》�����、1968年制定《大氣污染防止法》���。日本大氣污染的治理經(jīng)歷了較漫長的過程,期初的防治措施邊際效果強(qiáng)�,但后期治理邊際效果逐漸減弱�����,而且經(jīng)濟(jì)�����、能源結(jié)構(gòu)上的原因才是較難攻克的問題,因此�����,大氣治理更需要全方位�����、統(tǒng)籌的進(jìn)行��。

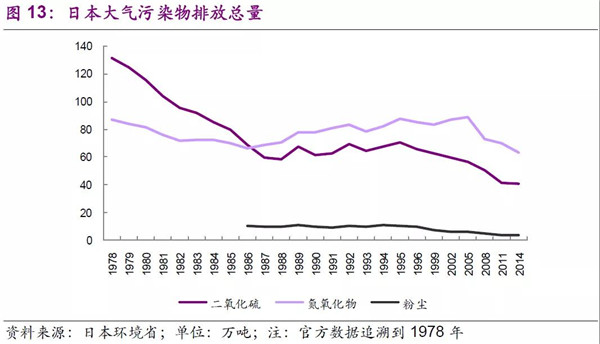

從大氣污染排放總量上來看�����,日本20世紀(jì)70-80年代二氧化硫排放總量快速下降�����,這與期間法律法規(guī)的完善,煙氣脫硫力度增加有很大關(guān)系����,而且治理效果很明顯,說明一般固定排放源安裝脫硫設(shè)施便可以達(dá)到較好的效果��。

但我們也發(fā)現(xiàn)��,長期以來�����,氮氧化物的去除效果并不是很明顯���。最初標(biāo)準(zhǔn)制定時(shí)的要求并非十分嚴(yán)格�,尤其是對(duì)汽車排放控制方面�。日本的氮氧化物采用重點(diǎn)控制區(qū)域與排放源相結(jié)合的總量控制技術(shù)路線。1981年�����,日本開始在工廠密集區(qū)對(duì)氮氧化物固定源實(shí)施了總量控制���,但環(huán)境氮氧化物含量控制效果并不顯著���。移動(dòng)源方面���,1958年,日本汽車保有量88萬輛����,1967年增至1050萬輛���,1980年達(dá)到4000萬輛�,20世紀(jì)80年代后到21世紀(jì)����,日本汽車產(chǎn)業(yè)迎來又一高峰,2000年汽車保有量達(dá)到7000萬量����。日本雖然從1966年就開始對(duì)汽車排放進(jìn)行控制,但直到1992年才開始實(shí)行了機(jī)動(dòng)車氮氧化物總量控制��,而后標(biāo)準(zhǔn)也顯著的提高����,到2005年環(huán)境氮氧化物含量才開始發(fā)生顯著降低����。

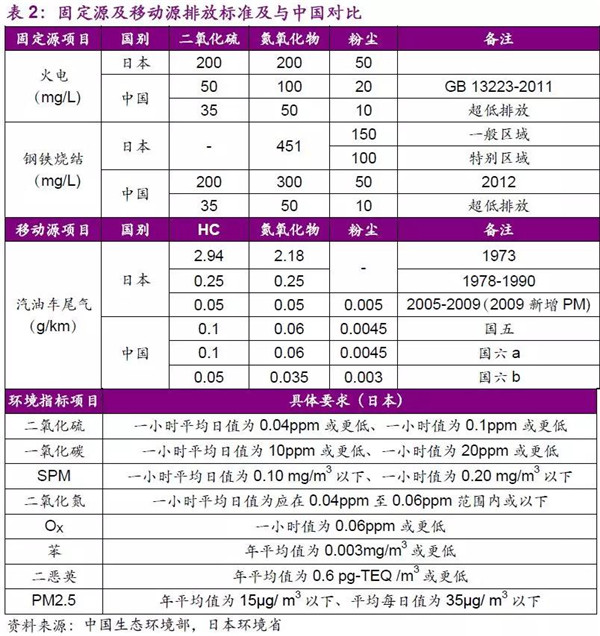

綜上所述�,日本針對(duì)環(huán)境中氮氧化物含量控制最終采用的是固定源、移動(dòng)源雙管齊下的方式�����,才取得良好效果�����,而單一固定源控制效果并非很顯著���。我國目前的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)要求普遍高于日本�����,當(dāng)前正處于治污設(shè)備安裝����、工藝改造階段���,我們相信���,只要嚴(yán)格保質(zhì)的執(zhí)行����,不久的未來也會(huì)體現(xiàn)較好的治理效果���。

日本已經(jīng)形成了十分成熟的環(huán)境監(jiān)測體系�。法律及規(guī)范方面以《環(huán)境基本法》為基礎(chǔ)��,針對(duì)各類型污染物都有明確規(guī)定�����;標(biāo)準(zhǔn)方面由政府統(tǒng)一進(jìn)行控制�����、環(huán)境省進(jìn)行編制���、地方政府統(tǒng)一執(zhí)行。監(jiān)測工作的負(fù)責(zé)人一般是由國家部門指定的專職人員����,不直接雇傭于企業(yè)���,也可由社會(huì)技術(shù)組織承擔(dān)。市場化方面���,民間組織只要認(rèn)為監(jiān)測行為可盈利且技術(shù)能力符合�����,就可向政府申請(qǐng)?jiān)S可�?���?傮w來說,政府總體把握整體監(jiān)督���、技術(shù)規(guī)范和行政約束�����。

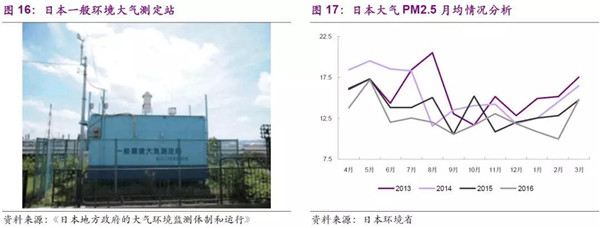

環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測方面�����,以大氣監(jiān)測為例�,日本分為一般環(huán)境大氣測定站、汽車尾氣測量站:2016年�,日本全國范圍內(nèi)二氧化氮測定站共1636個(gè)(1243+393,一般+尾氣���,下同)�、SPM測定站共1684個(gè)(1296+388)��、光化學(xué)氧化劑OX測定站共1172個(gè)(1143+29)��、二氧化硫測定站共1008個(gè)(957+51)�����、一氧化碳測定站共285個(gè)(57+228)�����、PM2.5測定站共1008個(gè)(785+223)���。

日本制定了全球最嚴(yán)格的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn):要求PM2.5日平均值不超過35 微克/每立方米,年平均值不超過 15 微克/每立方米�,且依照法律當(dāng)PM2.5 濃度超過 70 微克/每立方米時(shí)就會(huì)對(duì)人體健康構(gòu)成威脅,中小學(xué)要停課。

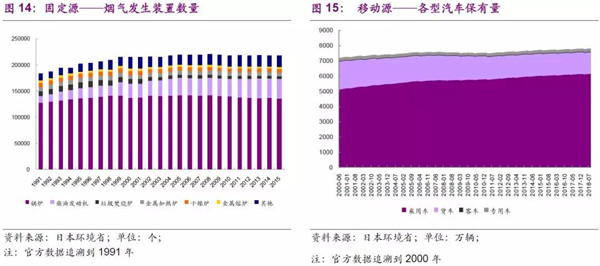

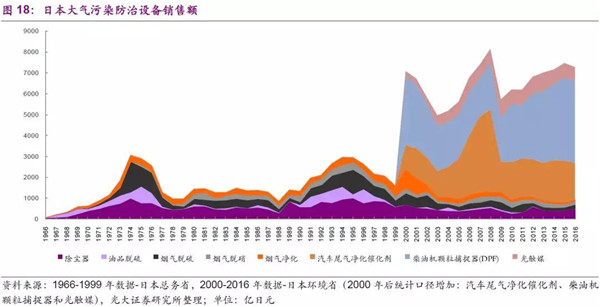

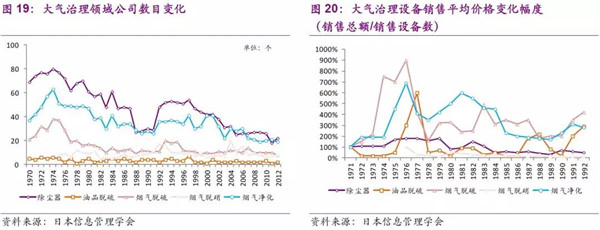

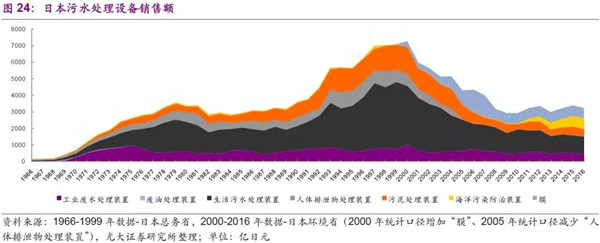

從大氣污染治理市場空間分析:整體的設(shè)備需求既體現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)周期���、法規(guī)發(fā)展過程�,也體現(xiàn)了不同時(shí)期主要污染矛盾點(diǎn)����。20世紀(jì)70和90年代是工業(yè)煙氣污染治理設(shè)備需求的高峰;進(jìn)入21世紀(jì)�,傳統(tǒng)的煙氣類凈化設(shè)備需求逐漸降低,汽車尾氣���、VOCs的治理的市場需求較旺盛����。

2016年設(shè)備銷售額��,除塵器496億日元��、煙氣脫硫210億日元�����、煙氣脫硝145億日元����、其他煙氣凈化62億日元��、汽車尾氣凈化催化劑1763億日元���、柴油機(jī)顆粒捕捉器(DPF) 3982億日元、光觸媒(主要治理VOCs)638億日元��。

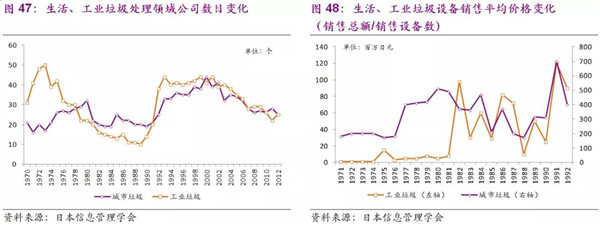

從大氣污染治理市場格局分析:從整體發(fā)展周期來看��,煙氣治理的公司數(shù)目逐漸下降���,銷售平均價(jià)格變化隨需求變化較為顯著���,整體呈下降趨勢,也從側(cè)面說明煙氣治理基本接近尾聲�,未來的需求在于設(shè)備更換及更新。汽車尾氣凈化裝置的采購一般以汽車制造企業(yè)為主�。

2.1.2、污水處理:市場化程度并不高

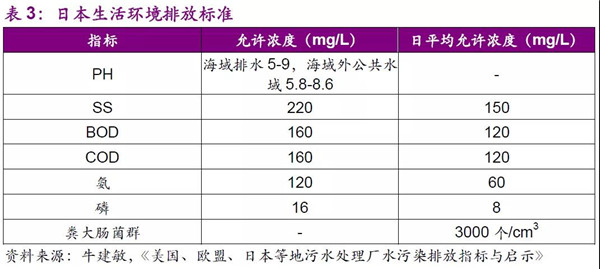

日本1970年頒布《水質(zhì)污濁防止法》�,采用濃度控制和總量控制相結(jié)合的治理模式,允許地方根據(jù)當(dāng)?shù)厮蛱攸c(diǎn)制定地方排水限值標(biāo)準(zhǔn)��;一般來講����,地方會(huì)比國家整體要求的更高。

日本污水處理行業(yè)具有如下幾個(gè)特點(diǎn):

(1)作為政府主導(dǎo)型的市場經(jīng)濟(jì)國家���,日本的生活污水處理設(shè)施由政府投資�、運(yùn)營���,市場化的需求一般是設(shè)備方面����;這和我國有很多污水處理廠是由市場化主體投資�、運(yùn)營有很大不同;

(2)管網(wǎng)分流制系統(tǒng)比較完善����。技術(shù)層面小型污水處理廠以氧化溝工藝為主,大中型污水處理廠以活性污泥法為主����;MBR工藝并沒有得到大量應(yīng)用,通常在人體接觸城市雜用水�����、占地極為緊張時(shí)采用;

(3)農(nóng)村污水多采用凈水槽工藝���,統(tǒng)一建造標(biāo)準(zhǔn)��;工業(yè)污水再利用率平均達(dá)75 %以上��;污水污泥較多采用焚燒后填埋的方式���;

(4)信息化水平方面,日本污水廠自動(dòng)化和信息化水平相對(duì)較高��,但物聯(lián)網(wǎng)尚未全面推進(jìn)�����。

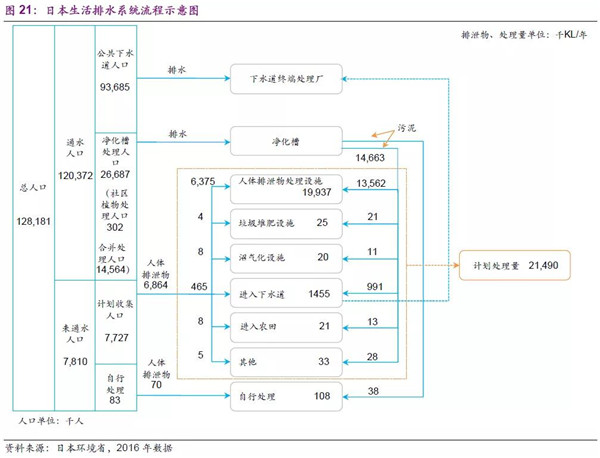

日本生活污水處理可分為下水道系統(tǒng)(相當(dāng)于中國城鎮(zhèn)污水處理)�����、凈化槽及農(nóng)村污水處理等3種模式��??傮w來看,2016年�,日本通水人口占總?cè)丝诘谋戎剡_(dá)93.9%��,未通水人口比重為6.1%。通水人口中�,公共下水道處理人口占總?cè)丝诒戎貫?3.1%,凈水槽處理人口占總?cè)丝诒戎貫?0.8%��,人體排泄物流向人體排泄物處理設(shè)施���、垃圾堆肥設(shè)施�����、沼氣化設(shè)施��、下水道系統(tǒng)���、農(nóng)田及其他等去向。

據(jù)統(tǒng)計(jì)���,2011年���,日本在運(yùn)行的污水處理廠約有2200座,與城市下水管網(wǎng)相連����;已設(shè)置的凈化槽約780萬套���,凈化槽對(duì)象主要是單戶獨(dú)棟住宅,單套服務(wù)人口10人以下����;農(nóng)村污水運(yùn)營設(shè)施約5100座,單座服務(wù)人口1000人以下�。(水落元之,《日本生活污水污泥處理處置的現(xiàn)狀及特征分析》)

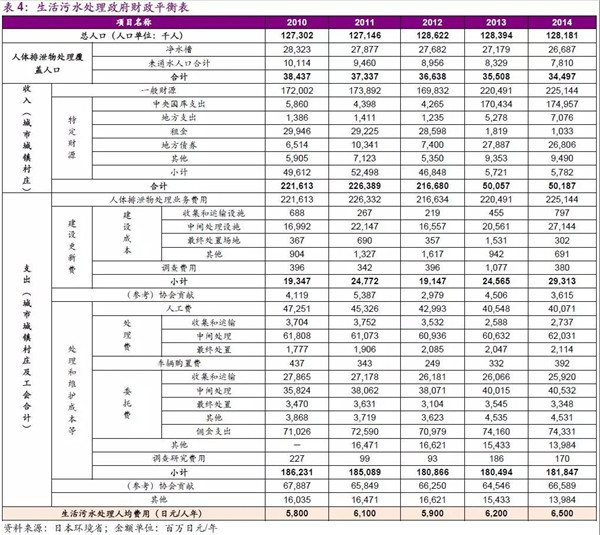

日本政府負(fù)責(zé)投資����、運(yùn)營污水處理系統(tǒng),每年都制定詳細(xì)的收入�、支出表,污水處理運(yùn)營的市場化程度較低�。日本的水費(fèi)是由:水的使用量(水表指針計(jì)算)、排水量(污水處理)��、月租費(fèi)��、階梯使用費(fèi)�、消費(fèi)稅等部分組成;生活污水是不能直接排入河流的,需要凈化過濾等多個(gè)處理環(huán)節(jié)���。日本水費(fèi)計(jì)算方式=(月租費(fèi)+階梯使用量+排水量)×1.08(消費(fèi)稅)�;一般來說����,居民的污水處理費(fèi)大致在150-250日元/立方米�����,按月并含在水費(fèi)中一同扣取�。

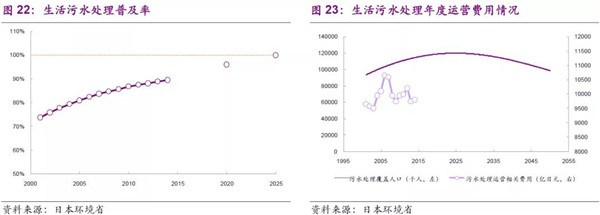

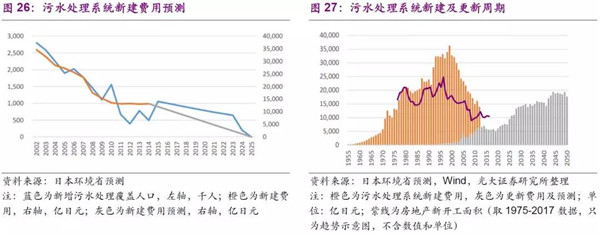

日本污水處理普及率2001年已經(jīng)達(dá)到73.7%,至2015年已經(jīng)達(dá)到89.9%�,日本環(huán)境省預(yù)計(jì)2025年,污水處理普及率基本將達(dá)到100%����。

日本工業(yè)用水消耗量隨工業(yè)化發(fā)展迅速提升,1989年工業(yè)水消耗量達(dá)到1.44億立方米/日�����,耗水大戶為化工����、鋼鐵��、造紙�����,占總量約70%左右���。1965年工業(yè)水的再利用率僅為36%,日本從改革生產(chǎn)工藝入手����,盡量采用資源利用率高、污染物排放量少的先進(jìn)工藝��,最大限度地利用水資源�,使得再利用率在1975年達(dá)到67%、1989年進(jìn)一步達(dá)到76%�;行業(yè)方面,汽車�����、石油����、煤炭工業(yè)和化學(xué)工業(yè)都具有高水再生利用率���,而紡織、食品��、造紙工業(yè)的水再生利用率較低�����,原因在于前者冷卻��、空調(diào)等用水易于回收�,而后者常為洗滌用水����,較難以處理。(朱長樂���,《日本的廢水再利用》)

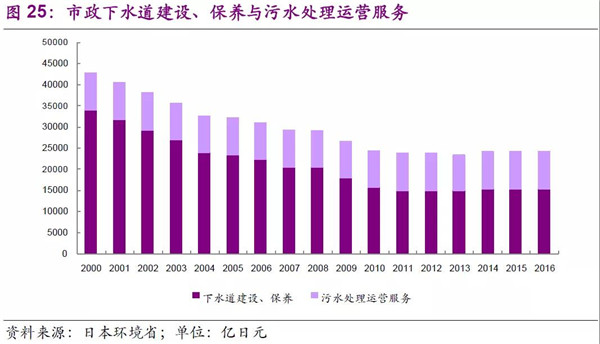

從污水處理市場空間分析:工業(yè)污水設(shè)備的需求體現(xiàn)了工業(yè)化以及法規(guī)發(fā)展過程�����,日本的工業(yè)污水處理市場在70年代達(dá)到一個(gè)高峰�����,后期相對(duì)平穩(wěn)����;而生活污水處理設(shè)備及市政設(shè)施建設(shè)則與城鎮(zhèn)化、房地產(chǎn)周期以及法規(guī)發(fā)展過程相關(guān)�,日本的生活污水處理市場則在20世紀(jì)90年代中后期達(dá)到高峰;海洋污染防治在2011年開始受重視�,設(shè)備需求在逐步提升的過程中。

生活����、工業(yè)污水治理設(shè)備需求市場化程度相對(duì)較高,而生活污水運(yùn)營服務(wù)市場化程度較低���。2016年污水處理設(shè)備及服務(wù)項(xiàng)目銷售額中���,工業(yè)廢水處理裝置為436億日元、生活污水處理裝置為1106億日元�、污泥處理裝置為433億日元、海洋污染防治裝置為621億日元���、膜為636億日元����、下水道建設(shè)保養(yǎng)為1.53萬億日元、污水處理運(yùn)營服務(wù)為8838億日元��;但下水道建設(shè)保養(yǎng)及污水處理運(yùn)營一般是政府負(fù)責(zé)�,并非完全市場化。

生活污水及下水道建設(shè)等為何在20世紀(jì)90年代中期達(dá)到高峰���?我們認(rèn)為有以下三點(diǎn)原因:

(1)先污染后治理���,污染防治基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)通常存在滯后效應(yīng);

(2)1993年日本發(fā)布《環(huán)境基本法》��,對(duì)污染治理提出新的系統(tǒng)性要求���;

(3)日本地產(chǎn)泡沫破裂后,采用寬松等托底經(jīng)濟(jì)的政策����,房地產(chǎn)新開工面積在20世紀(jì)90年代中期又開始增長。

從污水治理市場格局分析:20世紀(jì)70年代和90年代中期這兩個(gè)階段��,污水治理市場分別迎來高峰:70年代工業(yè)污水公司增加較多�,設(shè)備價(jià)格上揚(yáng)�,說明市場起步�����、需求旺盛�����,這與工業(yè)發(fā)展周期及環(huán)保政策要求契合��,生活污水治理同理��,但幅度較弱�;而后,行業(yè)集中度逐漸提升�����。在90年代����,工業(yè)污水、濃縮物處置��、污泥處置的標(biāo)準(zhǔn)要求提升且治理難度較大����,設(shè)備銷售平均價(jià)格又迎來高峰��;而生活污水設(shè)備銷售平均價(jià)格基本呈下行趨勢����。

2.1.3�、其他環(huán)境污染防治類項(xiàng)目

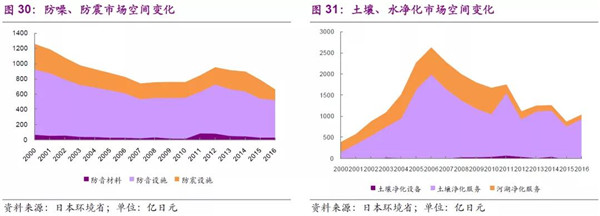

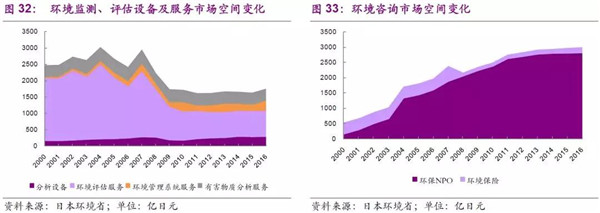

隨著居民生活水平的提升,環(huán)境治理科目涉及越來越廣���,如防噪���、防震措施,環(huán)境監(jiān)測���、評(píng)估體系建設(shè)及環(huán)境咨詢��,土壤、水質(zhì)治理也均有一定市場需求�����。

日本的防噪����、防震措施分為設(shè)備與材料市場�����,2016年總市場空間為762億日元����,其中防音設(shè)施���、防震設(shè)施占比較高���,分別為492、233億日元���;日本的土壤和水質(zhì)凈化分為設(shè)備及服務(wù)市場����,設(shè)備需求較弱���,主要是以服務(wù)方式體現(xiàn)���,2016年土壤凈化服務(wù)市場為942億日元�,河湖凈化服務(wù)為95億日元����。

在環(huán)境支持管理科目分為很多細(xì)項(xiàng),如環(huán)境監(jiān)測�、評(píng)估設(shè)備及服務(wù)和環(huán)境咨詢市場。日本基本已經(jīng)建成較為全面的環(huán)境監(jiān)測體系�����,因此近些年來設(shè)備需求相對(duì)穩(wěn)定�,2016年為291億日元;更多的市場需求以服務(wù)為主����,其中2016年,環(huán)境評(píng)估為792億日元市場空間��,環(huán)境管理系統(tǒng)服務(wù)為313億日元市場空間�����,有害物質(zhì)分析服務(wù)為353億日元市場空間�����。

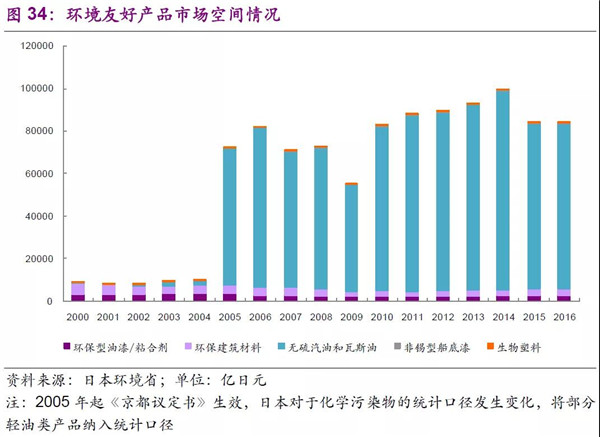

環(huán)境友好型社會(huì)是一種人與自然和諧共生的社會(huì)形態(tài)��,其核心內(nèi)涵是人類的生產(chǎn)和消費(fèi)活動(dòng)與自然生態(tài)系統(tǒng)協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展�����。主要包括:有利于環(huán)境的生產(chǎn)和消費(fèi)方式�,無污染或低污染的技術(shù)、工藝和產(chǎn)品等��。環(huán)境友好產(chǎn)品是指在整個(gè)生命周期內(nèi)對(duì)環(huán)境友好的產(chǎn)品���。

日本在進(jìn)入21世紀(jì)對(duì)節(jié)能���、低污染生產(chǎn)工藝愈發(fā)重視,環(huán)境友好型產(chǎn)品也逐漸成為日本的國際競爭力之一����。如2005年日本煉油業(yè)加氫能力位居世界之首,日本已從2005年將汽油��、柴油中的硫含量降到50ppm��,在2009年將汽油中的硫含量降為10ppm,在2008年將柴油含硫量進(jìn)一步降到10ppm����,日本也將其納入環(huán)境友好產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)口徑。

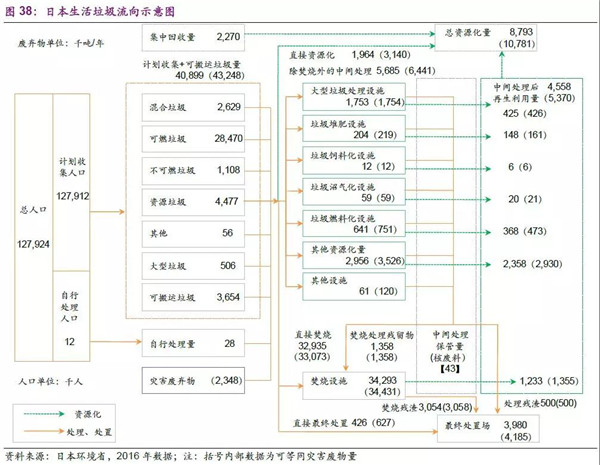

2.2 固廢精細(xì)化及資源化處置

日本在2000年提出建設(shè)循環(huán)型社會(huì)���,提倡3R(Reduce:減少排放����,Reuse:重新使用��,Recycle:再循環(huán)利用)原則�����,目前已經(jīng)初見成效��。日本固廢處理推行源頭減量��、回收利用��、能源利用��、最終處置路線���,垃圾分類和資源化利用成為世界范圍內(nèi)效率最高的國家之一����。

日本的垃圾分類措施執(zhí)行效果較好�����,原因在于:

(1)日本居民從小接受垃圾分類教育��,素質(zhì)和意識(shí)較高�;

(2)日本配套垃圾收、儲(chǔ)�、運(yùn)及處置基礎(chǔ)設(shè)施相對(duì)完善;

(3)不嚴(yán)格執(zhí)行垃圾分類或亂扔垃圾�����,將面臨巨額的罰款甚至刑罰����。

垃圾處置過程中的前端繁瑣是為了給整個(gè)社會(huì)帶來便利,日本的各個(gè)地區(qū)還規(guī)定了不同時(shí)間可以扔的垃圾種類��。如日本靜岡縣長泉町�����,一周有兩次可以扔可燃垃圾;每月分別有兩次可以扔不可燃垃圾����、塑料瓶、有害垃圾或資源垃圾�����;每周三可以扔塑料垃圾���;而家電回收需要消費(fèi)者承擔(dān)金額包括運(yùn)費(fèi)�,如電視機(jī)回收利用費(fèi)為2700日元�����。

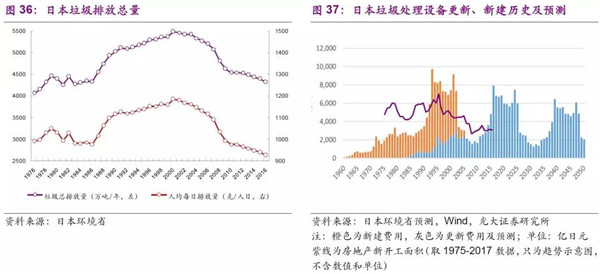

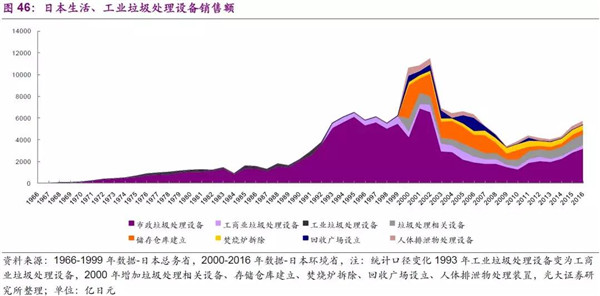

整體上看���,2000年后隨著循環(huán)經(jīng)濟(jì)制度的推行�����,疊加經(jīng)濟(jì)周期和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷變化����,日本垃圾的總排放量、人均排放量均呈現(xiàn)減少趨勢�,而垃圾處理設(shè)備周期也和工業(yè)化、城鎮(zhèn)化及房地產(chǎn)周期密切相關(guān)��。

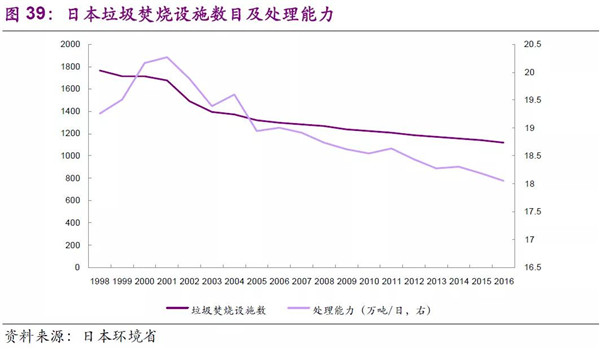

日本生活垃圾焚燒比例一直維持在較高水平�。截至2016年�����,日本共有垃圾焚燒設(shè)施1120座��,處理能力為18萬噸/日����,焚燒比例為83.8%。由于日本地域狹窄��,日本對(duì)生活垃圾減量化要求較高且最終處置較大比例依賴焚燒�。

既然末端保持如此之高的焚燒處置占比,前端精細(xì)化分類是否還有必要���?實(shí)際上�,在20世紀(jì)60-70年代,由于焚燒比重較高且對(duì)入爐垃圾并不加區(qū)分�����,導(dǎo)致大氣中二噁英嚴(yán)重超標(biāo)���。故初期推行垃圾分類是為解決該難題�����;而后期隨著分類制度的發(fā)展�,日本也最大限度的提升了垃圾資源利用效率�。

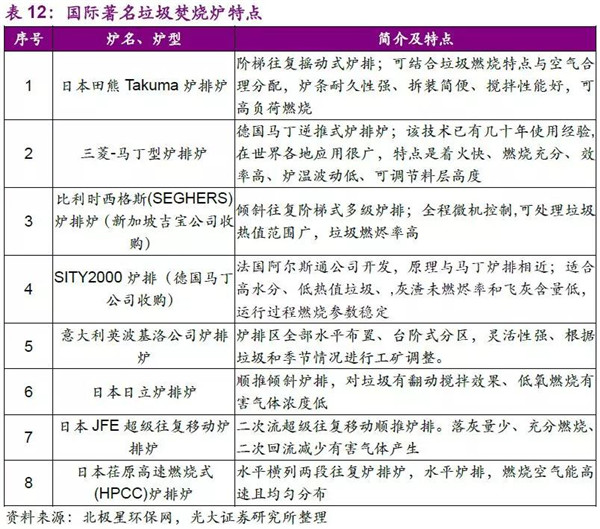

和污水處理廠類似,日本的垃圾焚燒廠一般也是由政府投資����,運(yùn)營可由政府、委托給自治機(jī)構(gòu)(與政府相關(guān)的事務(wù)組合�����、環(huán)境組合)或私營企業(yè)負(fù)責(zé)�。而日本垃圾焚燒行業(yè)具備市場化特點(diǎn)的則是垃圾處理設(shè)備銷售:田熊、三菱重工�、JFE控股���、日立都是重要的垃圾焚燒設(shè)備供應(yīng)商,也在全球范圍內(nèi)進(jìn)行技術(shù)和設(shè)備出口���。

運(yùn)營費(fèi)用方面���,以東京都為例,垃圾焚燒發(fā)電廠的運(yùn)營費(fèi)用主要來自于東京二十三區(qū)����,清掃一部事務(wù)組合�,而事務(wù)組合的資金主要來自于“財(cái)政、市民上繳的清掃費(fèi)和垃圾處理費(fèi)�、國庫資金、投資資金����、各界捐款、上一年度余額�、存款利息”等。此外���,焚燒廠還可以通過售電獲得收入����,但售電是一般是次要的,這點(diǎn)和我國的垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)有比較大的不同���。

根據(jù)日本環(huán)境省制定的《生活垃圾收費(fèi)指導(dǎo)手冊(cè)》����,市町村為收集����、運(yùn)輸和處理生活垃圾而向居民收取生活垃圾收費(fèi)。截至2015年4月�����,日本全國813個(gè)城市中���,實(shí)施垃圾收費(fèi)的有457個(gè)����,收費(fèi)實(shí)施率為56.2%�;全國745個(gè)町中,實(shí)施垃圾收費(fèi)的有518個(gè)��,收費(fèi)實(shí)施率為69.5%;全國183個(gè)村中��,實(shí)施垃圾收費(fèi)的有119個(gè)���,收費(fèi)實(shí)施率為65%���;全國1741個(gè)市町村中,實(shí)施垃圾收費(fèi)的共有1094個(gè)����,收費(fèi)實(shí)施率為62.8%。日本生活垃圾收費(fèi)方式主要包括指定垃圾袋�����、垃圾處理票和直接收費(fèi)等方式��,垃圾袋針對(duì)是一般垃圾�,垃圾處理票針對(duì)是大件垃圾����。垃圾袋價(jià)格(通常為40-50L的大袋)以30-50日元居多,北海道以及東京多摩地區(qū)的許多城市的每個(gè)大垃圾袋的價(jià)格定在80多日元��。

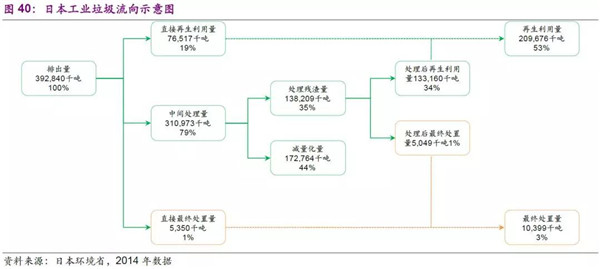

日本工業(yè)垃圾處理更為深刻的踐行了循環(huán)型社會(huì)路線,根據(jù)2014年日本環(huán)境省數(shù)據(jù)����,工業(yè)垃圾排放量為3.92億噸,資源化��、減量化����、最終處置量分別為2.10、1.72�、0.10億噸,其中資源化占比高達(dá)53.6%���。

通過1980-2014年各類處置比重變化來看�,資源化的比重一直處于提升狀態(tài)��,而直接處置比重處于下降狀態(tài)�����。

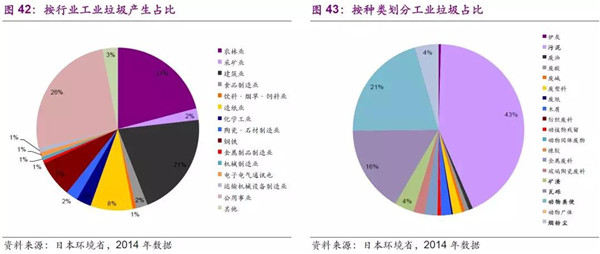

按行業(yè)劃分分析工業(yè)垃圾產(chǎn)量:公用事業(yè)行業(yè)產(chǎn)生垃圾最多����,占比最高26%���,其次為農(nóng)林業(yè)和建筑業(yè)均為21%;按種類劃分污泥占比最高����,達(dá)到43%,其次為動(dòng)物糞便為21%����,再次是瓦礫占比為16%。從分類來看��,產(chǎn)生行業(yè)和垃圾種類能夠較好的對(duì)應(yīng)上����。

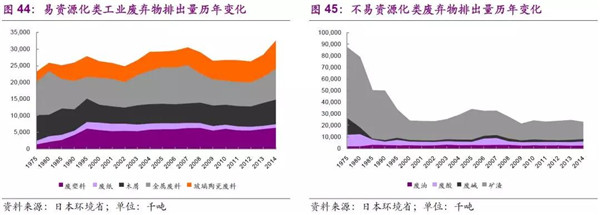

以易資源化和不易資源化來劃分工業(yè)垃圾產(chǎn)生量:易資源化廢棄物主要隨著日本工業(yè)化和城鎮(zhèn)化興起而產(chǎn)量增加,同時(shí)即便在經(jīng)濟(jì)周期的下行周期����,其變化也并不是很顯著���;而不易資源化的工業(yè)垃圾如部分重工業(yè)產(chǎn)生的廢酸�、廢堿、礦渣等排出量卻會(huì)隨著經(jīng)濟(jì)周期的下行發(fā)生一定幅度的減少���。這也說明在20世紀(jì)80年代后期�,日本的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)正逐漸發(fā)生著變化��,傳統(tǒng)的重污染行業(yè)正在逐漸減少或進(jìn)行節(jié)能環(huán)保轉(zhuǎn)型����、新興產(chǎn)業(yè)正在興起。

根據(jù)生活�����、工業(yè)垃圾處理設(shè)備銷售情況進(jìn)行分析:總體上����,市政垃圾處理設(shè)備銷售占主要比重,這與市政垃圾焚燒減量化需求較高有很大關(guān)系�,工商業(yè)垃圾因?yàn)橘Y源化處置占比較高,故單純的處置設(shè)備需求較少�,更多體現(xiàn)在工藝改造等方面。近些年��,由于設(shè)備的更新及淘汰���,焚燒爐的拆除市場也逐漸釋放����。2016年市政垃圾處理設(shè)備銷售額為3251億日元(含出口),工商業(yè)相關(guān)垃圾處理設(shè)備銷售額為359億日元�����、存儲(chǔ)倉庫建立為426億日元����、焚燒爐拆除為447億日元、人體排泄物處理設(shè)備為302億日元����。

我們進(jìn)一步分析生活、工業(yè)垃圾處理設(shè)備的市場格局:與工業(yè)污水����、生活污水設(shè)備需求變化類似,20世紀(jì)70年代和90年代中期分別迎來高峰����,但垃圾處理設(shè)備公司在80年代產(chǎn)業(yè)低谷時(shí),總數(shù)目并不多�,說明行業(yè)已呈現(xiàn)集中化趨勢;在平均價(jià)格方面�,工業(yè)垃圾處理價(jià)格在80年代初期提升,彼時(shí)垃圾設(shè)備公司數(shù)量較少�,處置需求仍然處于增長周期,而到90年代處置需求又迎來高峰���,價(jià)格又開始提升�����。

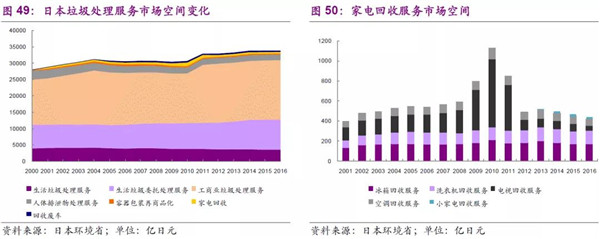

日本的垃圾處理服務(wù)同樣由政府整體主導(dǎo)����。生活垃圾分為收集及運(yùn)輸�、中間處理、最終處置���。收集及運(yùn)輸類似我國國內(nèi)的環(huán)衛(wèi)運(yùn)營�����、最終處置類似于垃圾焚燒或資源化項(xiàng)目運(yùn)營�。

針對(duì)于清掃環(huán)節(jié)����,日本的街道清潔程度很高�����,幾乎看不到環(huán)衛(wèi)工人���,街道一般是由就近商鋪或居民自行清掃,對(duì)于清掃私營公司也實(shí)行牌照制度����,只有獲得相應(yīng)牌照的企業(yè)才能參加政府主導(dǎo)的環(huán)衛(wèi)合同招標(biāo);而收集及運(yùn)輸���、中間處理環(huán)節(jié)�����,由政府負(fù)責(zé)或委托給與政府相關(guān)或認(rèn)可的事務(wù)組合���、環(huán)境組合、私營公司�。2016年,日本收集及運(yùn)輸環(huán)節(jié)委托比例為86%��,中間處理環(huán)節(jié)委托比例為57%,雖委托比例較高但也并未完全市場化�,均在政府的主導(dǎo)下進(jìn)行;包括垃圾焚燒運(yùn)營在內(nèi)�,很多垃圾處理服務(wù)人員被列為國家公務(wù)人員�����,甚至履行監(jiān)督����、管理之責(zé);工業(yè)垃圾處理服務(wù)采用生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度����,一般是工業(yè)企業(yè)負(fù)責(zé)再利用或?qū)ふ液戏ㄍ緩竭M(jìn)行處置。

2016年���,日本各類垃圾處理服務(wù)市場空間中��,生活垃圾處理服務(wù)為3707億日元��、生活垃圾委托處理服務(wù)為9146億日元�、工商業(yè)垃圾處理服務(wù)為1.82萬億日元���、人體排泄物處理服務(wù)為1760億日元���、容器包裝再商品化為374億日元�����、家電回收為440億日元�、回收廢車為293億日元�。

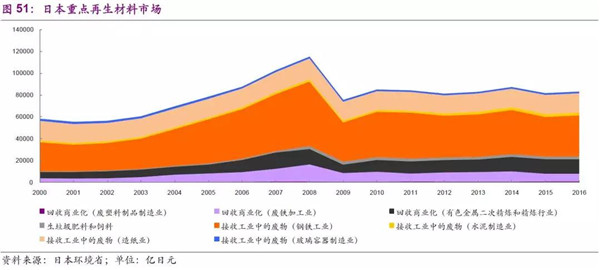

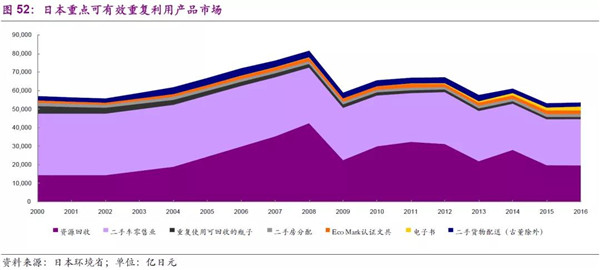

日本的再生資源利用市場空間也比較大,主要包括再生材料市場和可有效重復(fù)利用產(chǎn)品市場��,前者是生活��、工商業(yè)回收��、加工后可以再次使用的原料�;而后者則是節(jié)約循環(huán)的二次利用商品。

2016年�����,再生材料整體市場為8.47萬億日元��,其中鋼鐵���、有色��、造紙回收分別為3.80���、1.34���、1.77萬億日元�;可有效重復(fù)利用產(chǎn)品總市場為5.44萬億日元,其中二手車零售和一般資源回收2.50�����、1.99萬億日元��。

2.3碳減排措施和生態(tài)環(huán)境維護(hù)

2.3.1����、日本是溫室氣體減排積極倡導(dǎo)者

日本非常重視應(yīng)對(duì)溫室氣體排放。暫不討論學(xué)術(shù)界是否在“溫室氣體排放致全球氣候變暖”這一論題上得出統(tǒng)一且科學(xué)的結(jié)論���,但就日本作為島國這一因素�����,全球氣候變暖對(duì)其的影響客觀存在����。

日本在應(yīng)對(duì)全球氣候變化做出積極的努力,1997年各參與國在日本簽訂《京都議定書》拉開全球范圍內(nèi)應(yīng)對(duì)全球氣候變化的序幕���。國內(nèi)立法方面���,早在1998年,日本就制定了世界首部《全球氣候變暖對(duì)策推進(jìn)法》����;自2009年日本政府明確確立溫室氣體中長期目標(biāo)以來,日本便著手制定《全球氣候變暖對(duì)策基本法》���,并于2010年由內(nèi)閣審議通過��。該法案規(guī)定了與1990年相比到2020年日本的溫室氣體排放量減少25%的中期目標(biāo)����,以及到2050年削減80%的長期目標(biāo)�����。

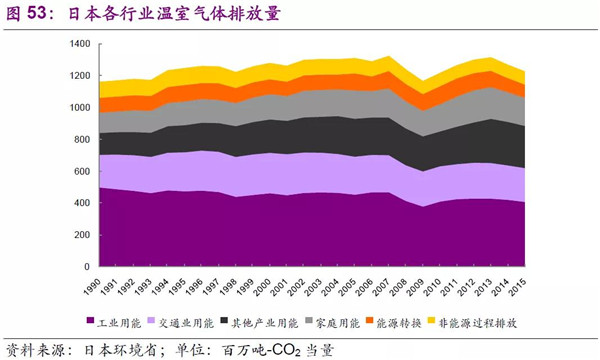

數(shù)據(jù)顯示,溫室氣體的排放主要來源于能源消費(fèi)�。2015年,工業(yè)��、交通業(yè)���、其他產(chǎn)業(yè)及家庭用能致溫室其他排放分別為411�����、213�����、265、179百萬噸-CO2當(dāng)量����。客觀來講�����,溫室氣體減排是一把雙刃劍,限制二氧化碳作等溫室氣體的排放實(shí)際上是要從能源和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)入手��,但如果以嚴(yán)格的排放目標(biāo)或以全球范圍內(nèi)“碳稅”作為強(qiáng)制性手段����,實(shí)際上是限制一個(gè)國家發(fā)展的權(quán)利;另一方面���,一定約束措施也可以倒逼能源和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型���,進(jìn)而推動(dòng)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。

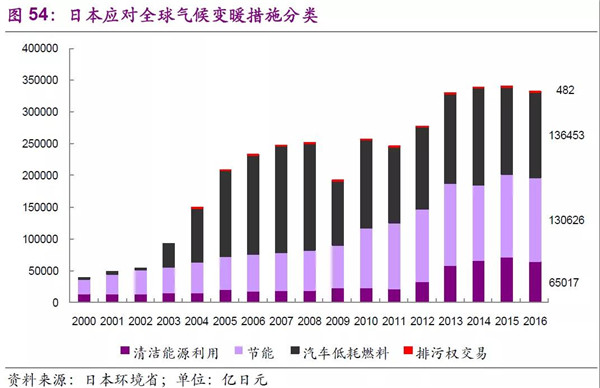

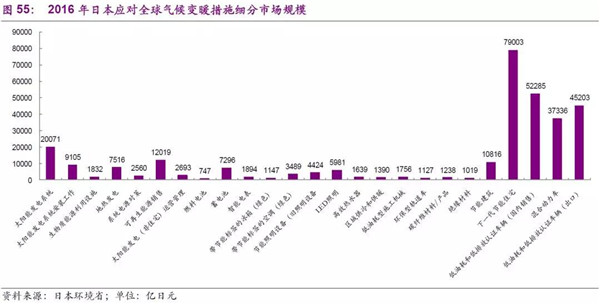

在日本應(yīng)對(duì)全球氣候變暖措施分類上�,主要有清潔能源利用、節(jié)能��、汽車低耗燃料等具體措施�����,2016年整體的市場空間可以達(dá)33萬億日元(日本環(huán)境省數(shù)據(jù))�。具體細(xì)分來看,以2016年為例���,節(jié)能建筑��、低油耗低排放及混合動(dòng)力車輛��、太陽能產(chǎn)業(yè)����、蓄電池、節(jié)能照明設(shè)施等是未來重要的發(fā)展方向���。

2.3.2�����、日本重視農(nóng)林水環(huán)境生態(tài)維護(hù)

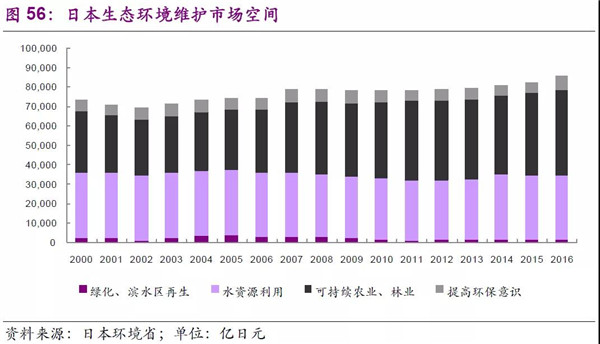

日本的生態(tài)維護(hù)市場主要是面向自然資源的維護(hù)�,主要體現(xiàn)在水資源利用和可持續(xù)發(fā)展農(nóng)業(yè)和林業(yè)�。市場空間方面,2016年綠化���、濱水區(qū)再生為1781億日元、水資源利用3.3萬億日元�����、可持續(xù)農(nóng)業(yè)及林業(yè)為4.4萬億日元����、提高環(huán)保意識(shí)措施為6793億日元��。

何為日本環(huán)保公司的核心競爭力

幾十年來日本宏觀經(jīng)濟(jì)����、環(huán)保產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了完整的周期變化���。我們選取了日本東京證券交易所重點(diǎn)的環(huán)保上市公司進(jìn)行分析�,通過“宏觀周期——行業(yè)發(fā)展——公司經(jīng)營”框架去討論公司業(yè)績及估值的變化�����?�?傮w來說��,日本的環(huán)保上市公司以設(shè)備類為主�����,一方面原因是日本的污染防治措施多以政府為主導(dǎo)�,多數(shù)運(yùn)營類資產(chǎn)并未市場化,因此��,運(yùn)營并非日本環(huán)保上市公司的最終形態(tài),不能單純以公用事業(yè)屬性去定義日本的環(huán)保行業(yè)���;另一方面原因是日本在設(shè)備制造�����、精密儀器領(lǐng)域確實(shí)具有較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢和國際競爭力�����,但這種需求為導(dǎo)向的行業(yè)����,受國內(nèi)���、全球經(jīng)濟(jì)周期性及匯率�����、出口因素的影響較為明顯��,上述設(shè)備公司的股價(jià)走勢總體體現(xiàn)了日本經(jīng)濟(jì)周期、工業(yè)化�����、城鎮(zhèn)化以及相應(yīng)環(huán)保政策的演變過程。

日本的環(huán)保行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入成熟期��,行業(yè)集中度較高����,此外,也有很多大型的制造業(yè)企業(yè)都或多或少的從事環(huán)保業(yè)務(wù)�。我們?cè)诤Y選公司時(shí)遵循兩點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn):一是是具有較長發(fā)展歷史,二是在細(xì)分領(lǐng)域擁有一定地位且相關(guān)環(huán)保業(yè)務(wù)收入較高����。篩選的公司具體分為四個(gè)方向:水處理設(shè)備及服務(wù)、金屬回收業(yè)務(wù)�、垃圾焚燒爐設(shè)備、環(huán)境咨詢���;在每個(gè)領(lǐng)域中有很多耳熟能詳?shù)墓?,也有部分公司走出日本來到海外甚至中國進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展�。總體來說,日本公司最核心的競爭能力體現(xiàn)在不斷的研發(fā)投入�、優(yōu)異的技術(shù)能力以及具有競爭力的產(chǎn)品。

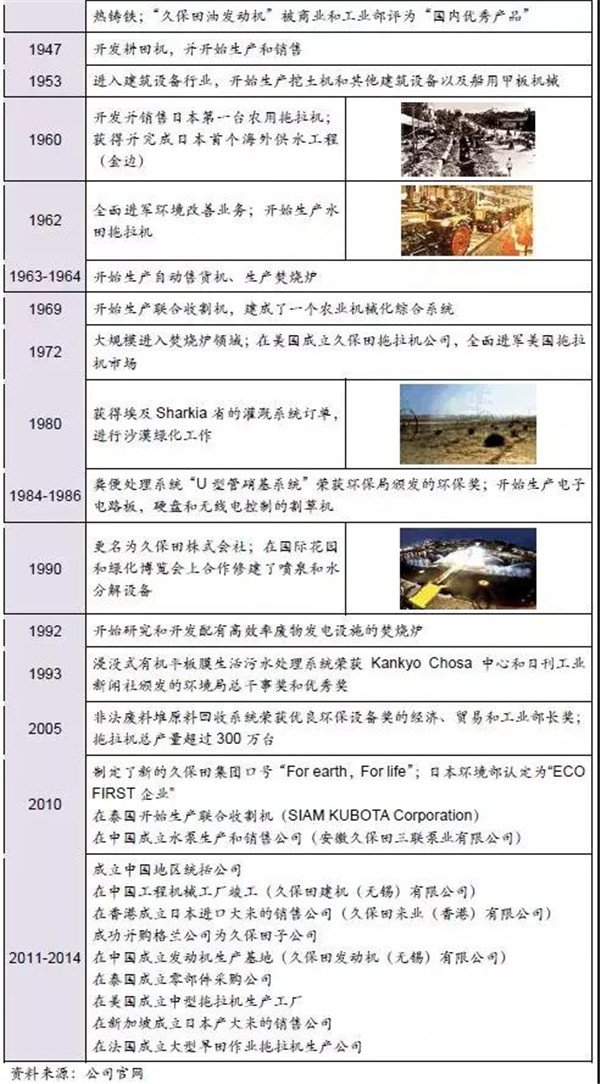

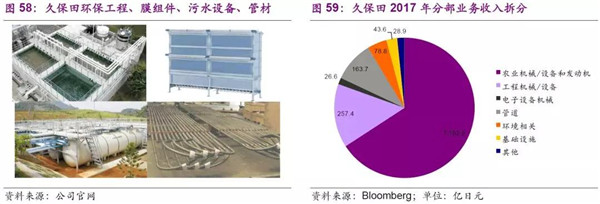

3.1久保田:全球農(nóng)業(yè)機(jī)械龍頭�����,環(huán)保設(shè)備供應(yīng)商

久保田株式會(huì)社成立于1890年,從生產(chǎn)鑄件開始��,通過夯實(shí)的技術(shù)不斷拓展市場���,隨后發(fā)展到生產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)�����、農(nóng)用機(jī)械�、環(huán)境設(shè)施等��。公司已經(jīng)成為全球農(nóng)業(yè)機(jī)械龍頭并將業(yè)務(wù)拓展至海外多個(gè)國家�����,其中水稻插秧機(jī)和聯(lián)合收割機(jī)產(chǎn)品世界市占率排名第一�����。同時(shí)�����,公司已在二十余個(gè)國家成立生產(chǎn)及銷售公司����,國際銷售收入占到了50%左右。環(huán)保業(yè)務(wù)方面�����,公司從成立開始�����,就開始提供從上游到下游的水處理解決方案��,從工程��、采購��、建設(shè)到維護(hù)�,以保證水質(zhì)安全無憂。

經(jīng)過百年沉淀�,公司充分發(fā)揮自身最核心的的優(yōu)勢——技術(shù)。全球競爭激烈�����,久保田只有通過不斷的研發(fā),持續(xù)改進(jìn)其自身核心產(chǎn)品及技術(shù)才能在全球制造業(yè)領(lǐng)域處于領(lǐng)先位置��。2017年�����,公司環(huán)保相關(guān)業(yè)務(wù)營收總額為2861億日元���,占公司整體營收比例為16.33%���。1990年,公司的MBR第一次正式商業(yè)應(yīng)用���,目前已在全世界多個(gè)國家得到了應(yīng)用�;在我國國內(nèi)�,久保田的平板膜及MBR膜也擁有良好的口碑。

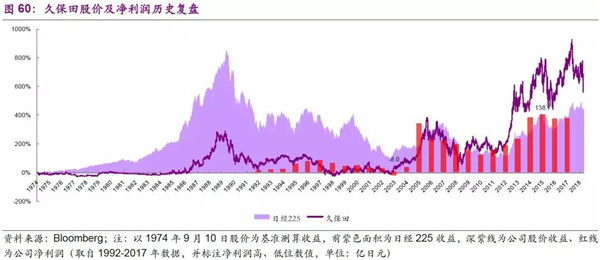

我們對(duì)公司1974-2018年的股價(jià)及凈利潤進(jìn)行了復(fù)盤���。公司作為的全球農(nóng)業(yè)機(jī)械和環(huán)境領(lǐng)域設(shè)備制造商��,受經(jīng)濟(jì)周期性影響較為顯著��,具有典型的周期股屬性�����。公司上市后的早期階段持續(xù)跑輸大盤��,在20世紀(jì)80年代末資產(chǎn)泡沫階段����,表現(xiàn)也較為低迷�;2003-2007年全球經(jīng)濟(jì)繁榮,尤其是中國和北美的業(yè)務(wù)帶動(dòng)公司業(yè)務(wù)進(jìn)一步發(fā)展�,公司業(yè)績穩(wěn)步提升(2005年的業(yè)績提升主要系收到了586億日元養(yǎng)老金替代計(jì)劃的政府補(bǔ)助),股票開始獲得超額收益�����;隨后受次貸危機(jī)影響�,公司股價(jià)隨業(yè)績同步走低,直到2012年后日元貶值至出口轉(zhuǎn)好��,疊加全球經(jīng)濟(jì)回暖北美和東南亞銷售回暖�,公司在2013-2014年的業(yè)績才顯著轉(zhuǎn)好;此后公司股價(jià)隨日本股市整體上漲��,表現(xiàn)優(yōu)異至今。

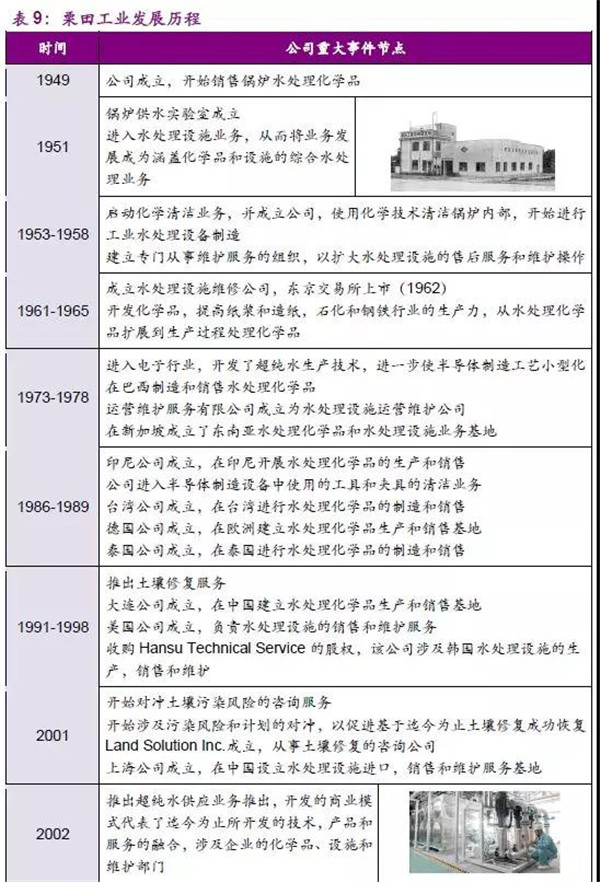

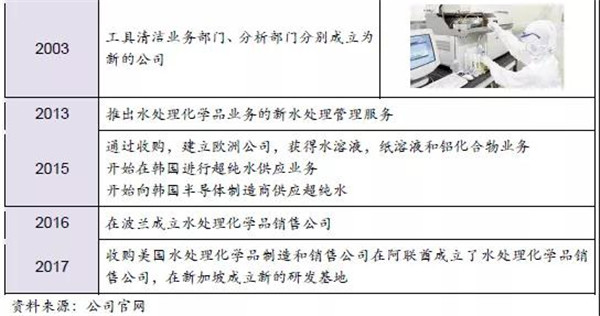

3.2 栗田工業(yè):環(huán)保水處理����、超純水龍頭公司

栗田工業(yè)株式會(huì)社自1949年成立以來,在工業(yè)廢水處理���,生活污水處理�����,工業(yè)超純用水和水循環(huán)領(lǐng)域����,積累了較強(qiáng)的研發(fā)實(shí)力及大量的專利���,可以稱為日本水處理領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)之一���。公司主要在三個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域集成各種技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)��,為客戶提供全面的解決方案:水處理化學(xué)品����,水處理設(shè)施和維護(hù)服務(wù)�����。此外����,公司還涉足土壤和地下水修復(fù)����、化學(xué)清潔、工具清潔�����、水質(zhì)分析和環(huán)境分析����,并充分利用其綜合能力解決客戶所面臨的水與環(huán)境相關(guān)問題�����。

公司起步于鍋爐清洗化學(xué)品銷售��,在成立早期雖經(jīng)歷一定坎坷�,但最終公司的技術(shù)和產(chǎn)品逐漸被市場認(rèn)可����,成為市場的主導(dǎo)產(chǎn)品�����。伴隨日本工業(yè)化進(jìn)程發(fā)展��,1953年后公司的業(yè)務(wù)范圍不僅局限于化學(xué)品產(chǎn)品�����,也開始進(jìn)入設(shè)備領(lǐng)域�����,尤其是在水處理設(shè)備市場�����,如:離子交換樹脂���、水軟化及純水設(shè)備是公司具有核心競爭力的產(chǎn)品�。公司通過不斷學(xué)習(xí)并獲取過濾設(shè)備��、流量控制等多項(xiàng)技術(shù),逐步確立了鍋爐水供應(yīng)的市場地位�����。

20世紀(jì)50年代到60年代���,公司進(jìn)入污水處理領(lǐng)域�,開始不斷拓展污水處理設(shè)備�����、生物處理技術(shù)及土木工程相關(guān)能力�,并獲得絮凝沉淀、過濾�����、電解除硅���、化學(xué)添加劑等專項(xiàng)設(shè)備和技術(shù)。公司在自身能力建設(shè)方面注重技術(shù)的獲取和人才的培養(yǎng)�,從德國、美國引進(jìn)領(lǐng)先技術(shù)并派工程師遠(yuǎn)赴海外學(xué)習(xí)�����,把最新的廢水處理(生物、物化處理)技術(shù)和文件帶回日本���。隨著70年代日本工業(yè)污染防治的高峰的到來��,公司前瞻性的技術(shù)和人員儲(chǔ)備���,為其快速拓展市場提供基礎(chǔ)。公司通過與政府積極合作����,參與各類培訓(xùn)及技術(shù)用以推廣公司設(shè)備,其中�����,曝氣式污水處理設(shè)備����、高密度含油廢水處理裝置、污泥脫水裝置MSP過濾器�����、污泥脫水裝置MSP過濾器、生物硝酸法設(shè)備等處理設(shè)備均取得了成功�。

栗田工業(yè)公司之所以能成為日本領(lǐng)先的水處理公司,其優(yōu)勢在于:

(1)公司對(duì)行業(yè)趨勢判斷準(zhǔn)確��,并根據(jù)市場��,開發(fā)新技術(shù)和商業(yè)模式�����;

(2)公司通過從外部獲取技術(shù)��,逐步進(jìn)步為改進(jìn)自身研發(fā)體系�,從而以高質(zhì)量產(chǎn)品快速適應(yīng)市場;

(3)公司花費(fèi)大量時(shí)間和資金進(jìn)行環(huán)境治理領(lǐng)域技術(shù)的積累�����;

(4)公司能夠在擴(kuò)張過程中平衡速度和可持續(xù)性的發(fā)展�����。

我們對(duì)1974-2018年�,栗田工業(yè)股價(jià)及凈利潤進(jìn)行了復(fù)盤����,公司作為的領(lǐng)先的工業(yè)�、市政水處理設(shè)備及服務(wù)商����,受下游工業(yè)企業(yè)、市政環(huán)保需求影響較大�。20世紀(jì)70年代是日本污染防治的興起的階段,公司股票在1974-1975年可獲超額收益����;在80年代后期,日本半導(dǎo)體騰飛的20年間通過RO技術(shù)供給超純水�,搶占市場也使得公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展,并不斷拓展海外項(xiàng)目�;90年代中期,公司受益于市政環(huán)保設(shè)備需求釋放高峰�����,業(yè)績穩(wěn)步增長����;2003-2007年全球經(jīng)濟(jì)繁榮,公司業(yè)績也持續(xù)走高,同時(shí)不斷拓展中國地區(qū)的業(yè)務(wù)���;2013-2014年公司的下游(半導(dǎo)體等)行業(yè)增速下滑���,使公司業(yè)績受影響,2015年后行業(yè)開始回升�,業(yè)績逐漸轉(zhuǎn)好。

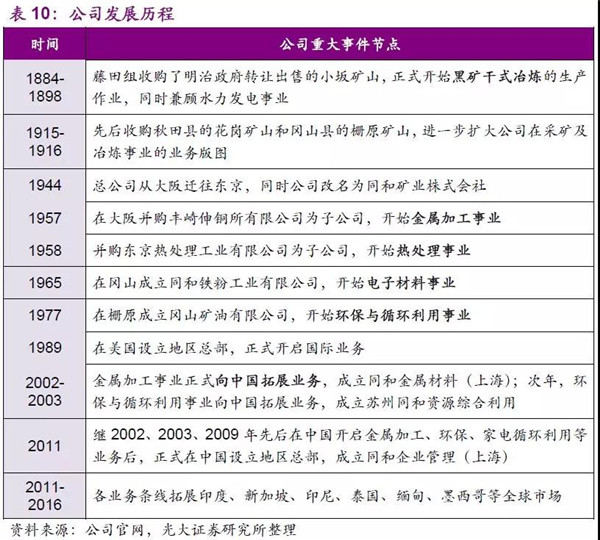

3.3同和控股:貴金屬回收���、循環(huán)利用龍頭公司

同和控股的歷史可以追溯到1884年�,當(dāng)時(shí)藤田組收購了政府轉(zhuǎn)讓出售的秋田縣小坂礦山后�����,從采礦及冶煉事業(yè)開始起步�����,先是通過不斷的收購礦山壯大其在采礦及冶煉事業(yè)的業(yè)務(wù)����,隨后抓住時(shí)代變遷的機(jī)遇,先后涉獵金屬加工���、熱處理�����、電子材料��、以及環(huán)保等其他領(lǐng)域����,目前已形成了由五大核心事業(yè)部構(gòu)成的有著“產(chǎn)—供—銷—收”全過程產(chǎn)業(yè)鏈的循環(huán)性事業(yè)���。

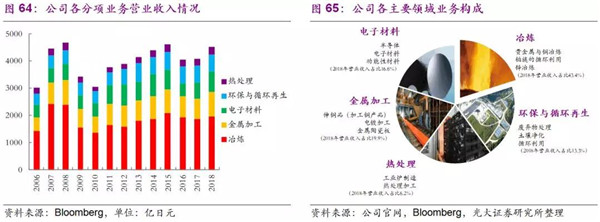

公司從1884年秋田縣小坂礦山起步����,逐步發(fā)展到從金屬的生產(chǎn)開始到高附加價(jià)值產(chǎn)品的制造����、以及廢棄物的處理及循環(huán)利用,開展著特有的循環(huán)型事業(yè)活動(dòng)����,這也契合了當(dāng)前日本綠色發(fā)展的產(chǎn)業(yè)要求。公司目前共有五大服務(wù)領(lǐng)域:環(huán)保與循環(huán)再生���、冶煉�����、電子材料�、金屬加工、以及熱處理�,2018年?duì)I業(yè)收入達(dá)4548億日元,各業(yè)務(wù)營業(yè)收入占比相對(duì)穩(wěn)定�,其發(fā)家的冶煉業(yè)務(wù)營業(yè)收入占比常年保持在40%以上。

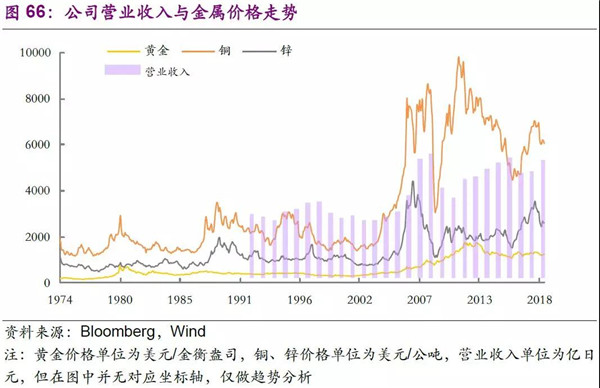

公司的營業(yè)收入與金屬價(jià)格走勢有著較強(qiáng)的聯(lián)系�,主要因?yàn)楣镜囊睙挕h(huán)保與循環(huán)再生���、以及金屬加工業(yè)務(wù)均受到銅����、鋅等金屬材料價(jià)格的直接影響:公司的冶煉業(yè)務(wù)以及環(huán)保中的循環(huán)利用業(yè)務(wù)中�����,銅�����、鋅等金屬材料的價(jià)格上漲直接利好公司營業(yè)收入的增長;而公司的金屬加工業(yè)務(wù)中��,銅��、鋅作為其原材料�,在一定程度上亦會(huì)影響公司成本�。由于公司冶煉、環(huán)保與循環(huán)再生業(yè)務(wù)的營業(yè)收入占比較大�,總的來看金屬價(jià)格的走高有利于公司營業(yè)收入的穩(wěn)步增長(如2007、08年銅����、鋅價(jià)格走高帶動(dòng)公司營業(yè)收入高增長)。

公司自2002年起在中國開拓市場�����,目前擁有兩個(gè)全資子公司和7個(gè)事業(yè)所����,業(yè)務(wù)范圍涵蓋環(huán)保、家電回收���、金屬加工�����、以及熱處理等領(lǐng)域�。2018年公司在中國的營業(yè)收入為234億日元,占比約為6%��,已超過北美和歐洲營業(yè)收入的總和�����。公司的業(yè)務(wù)重心仍在日本本土��,2018年占比近80%�。

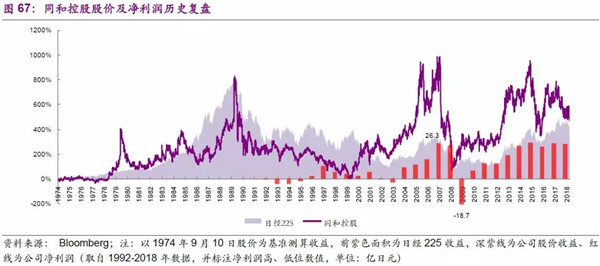

我們對(duì)1974-2018年同和控股股價(jià)及凈利潤進(jìn)行了復(fù)盤,雖然公司的貴金屬回收業(yè)務(wù)和循環(huán)利用業(yè)務(wù)做的很好���,但這體現(xiàn)的是廣義環(huán)保概念下日本工業(yè)的發(fā)展方向�,而從股票屬性來看公司屬于有色行業(yè)�����。因此�����,公司的業(yè)績水平與金屬價(jià)格、匯率的走勢有著較強(qiáng)的聯(lián)系���,1979-1980年�、1989-1990年���、2003-2007年,公司股市超額收益與有色類大宗商品如銅����、鋅價(jià)格走勢相關(guān);2012年后日元貶值�、全球經(jīng)濟(jì)回暖致使公司海外業(yè)務(wù)拓展順利。

3.4田熊:垃圾焚燒爐設(shè)備龍頭供應(yīng)商

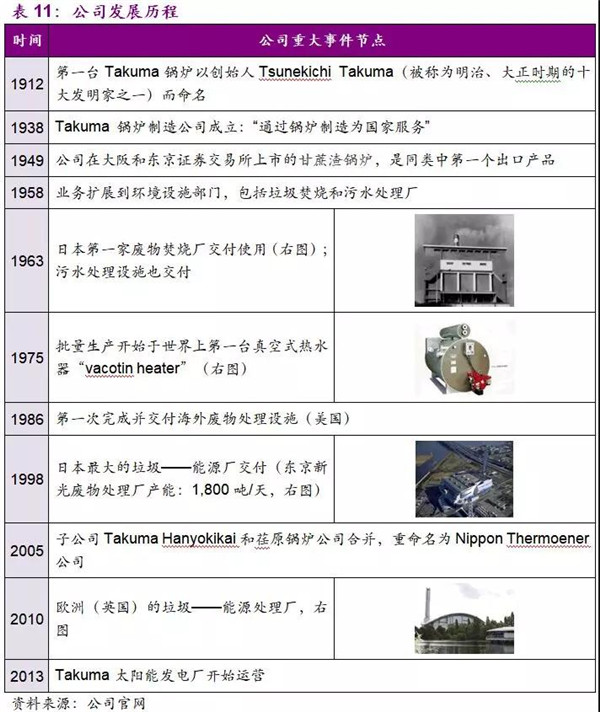

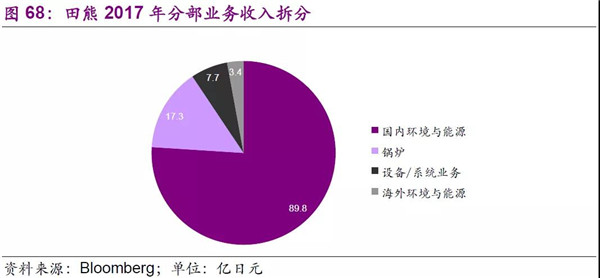

田熊是以技術(shù)為核心制造鍋爐產(chǎn)品的一家企業(yè)���,為客戶提供設(shè)備�����、工程及技術(shù)服務(wù)����,歷史可追溯到1912年�����。自1963年完成日本第一家全連續(xù)機(jī)械垃圾焚燒廠以來,公司已成為該領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)����,在日本建設(shè)的垃圾焚燒廠數(shù)量為全國第一;此外�����,公司成功安裝建設(shè)了100多個(gè)熱電廠�����,提供鍋爐����、汽輪發(fā)電機(jī),脫鹽裝置���,防污染裝置和建筑設(shè)施等產(chǎn)品�����。

日本的垃圾焚燒爐建設(shè)高峰期在20世紀(jì)90年代中后期�����,公司在這段時(shí)期迅速發(fā)展�����。進(jìn)入21世紀(jì)�����,日本國內(nèi)新建需求減弱���,日本環(huán)境省測算日本垃圾處理設(shè)施的下一個(gè)更換、維修需求高峰應(yīng)在2020年左右���。公司前期通過從城市固體廢物處理廠建設(shè)到售后服務(wù)的一系列緊密結(jié)合的舉措��,已在日本垃圾焚燒爐設(shè)備銷售方面占據(jù)優(yōu)勢地位�����,未來幾年將有望受益于設(shè)備更新周期而開啟新一輪的發(fā)展�。

日本國土面積和人口有限��,因此對(duì)于設(shè)備制造公司來講,“走出去”戰(zhàn)略是必要的��。日本的垃圾焚燒爐重要的供應(yīng)商:田熊�、三菱、日立�、JFE等憑借過硬的技術(shù),不斷的獲取海外訂單����,尤其是在那些處于城鎮(zhèn)化初期的國家;而在城鎮(zhèn)化相對(duì)成熟的國家���,上述公司亦可推行新的焚燒爐技術(shù)來搶占新的市場份額�����,如:亞洲一般主打爐排爐工藝����,歐洲一般主打氣化熔融爐工藝��。田熊在中國市場的拓展上較為謹(jǐn)慎����,其主要原因在于中國的建設(shè)費(fèi)用過低�����,利潤較少����,雖然田熊在天津市和北京市有過兩個(gè)成功案例��,但是從風(fēng)險(xiǎn)性和收益性的角度來看��,公司并沒有像日立����、三菱等公司一樣積極進(jìn)軍中國。

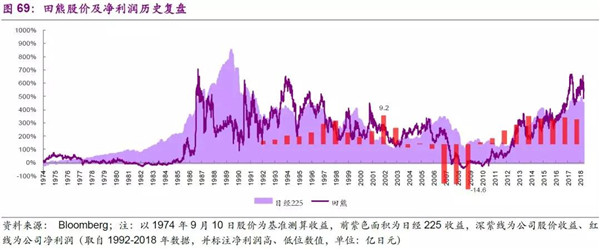

我們對(duì)1974-2018年�,田熊股價(jià)及凈利潤進(jìn)行了復(fù)盤�����?�?傮w來看�,公司作為垃圾焚燒爐供應(yīng)商,受經(jīng)濟(jì)周期、治污政策���、下游城鎮(zhèn)化需求影響較大���。20世紀(jì)70年代、80年代中后期����、90年代中期,日本環(huán)保政策下�����、疊加城鎮(zhèn)化�����、房地產(chǎn)新開工增加�����,公司設(shè)備需求較好�,股價(jià)跑贏大盤;但隨后國內(nèi)設(shè)備需求減弱��,只能依靠不斷的海外業(yè)務(wù)拓展,而2008年的經(jīng)濟(jì)危機(jī)對(duì)公司的業(yè)績影響非常大�;2012年后,全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇�,疊加未來2020國內(nèi)設(shè)備更新高峰到來,公司業(yè)績正逐漸恢復(fù)��,股價(jià)表現(xiàn)也逐步轉(zhuǎn)好�����。

3.5依迪亞:環(huán)境咨詢類綜合服務(wù)商

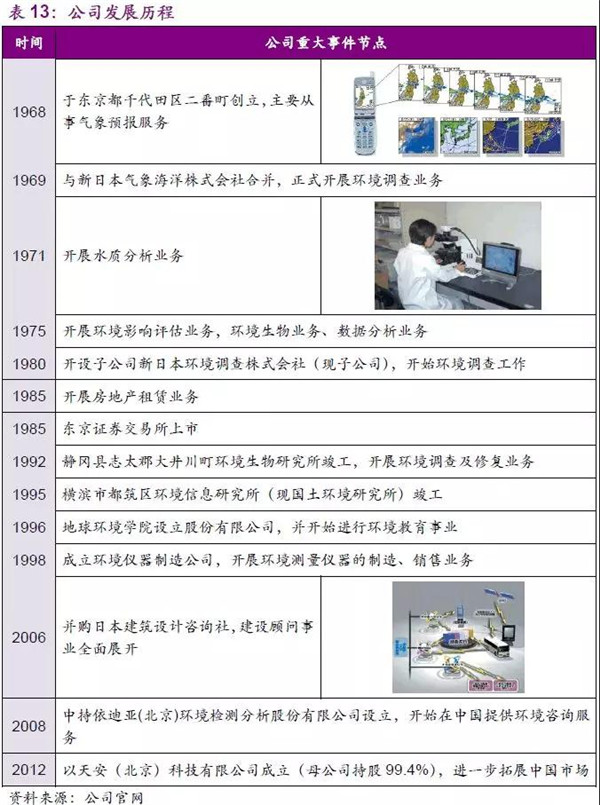

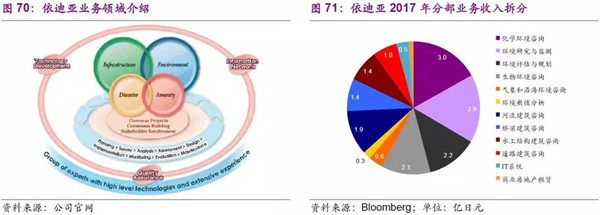

日本依迪亞創(chuàng)立于1968年東京都千代田區(qū)二番町���,是日本國內(nèi)首個(gè)民間氣象預(yù)報(bào)公司�。公司名稱IDEA是“基礎(chǔ)設(shè)施”�、“災(zāi)難”、“環(huán)境”和“舒適”的首字母縮寫����。經(jīng)過50多年的發(fā)展,依迪亞已經(jīng)發(fā)展成為日本最大的集環(huán)境咨詢��、工程設(shè)計(jì)�,項(xiàng)目管理及技術(shù)服務(wù)于一體的環(huán)境咨詢服務(wù)商���。

公司主要業(yè)務(wù)包括河流規(guī)劃與水資源管理��、沿海地區(qū)和河口管理����、河流與沿海構(gòu)造設(shè)計(jì)、公路�,交通和城市規(guī)劃、橋梁設(shè)計(jì)與管理�����;災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)管理�����、減災(zāi)與恢復(fù)�;環(huán)境研究、理化分析�����、環(huán)境影響評(píng)估�、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理、環(huán)境規(guī)劃���、生態(tài)調(diào)查與分析����、棲息地保護(hù)與恢復(fù);海外項(xiàng)目建設(shè)等��。

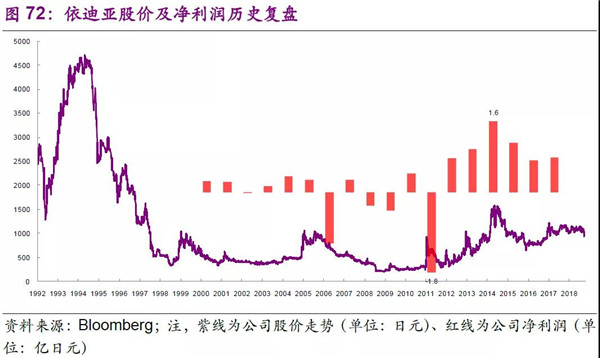

整體而言���,依迪亞公司雖為環(huán)境咨詢行業(yè)龍頭��,但規(guī)模遠(yuǎn)不如國內(nèi)其他環(huán)保細(xì)分龍頭企業(yè)�����,而整個(gè)日本環(huán)境咨詢行業(yè)也呈現(xiàn)出規(guī)模較小����,市場較分散的特點(diǎn)�。具體來說,樓市泡沫破裂后�,日本政府采取寬松政策刺激經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,股市出現(xiàn)幾次反彈��。在此背景下����,公司估值提升,但隨后在經(jīng)濟(jì)下行壓力下�,公司股價(jià)開始持續(xù)下跌,并在亞洲金融危機(jī)的沖擊下觸底�。進(jìn)入21世紀(jì),全球經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇�,但公司業(yè)績并不理想導(dǎo)致估值溢價(jià)較低,且2008年受全球金融危機(jī)沖擊較大���。2011年公司業(yè)績欠佳�����,出現(xiàn)顯著負(fù)增長��,致使股價(jià)下跌�����。2012年后�,全球經(jīng)濟(jì)開始好轉(zhuǎn)�����,公司適時(shí)實(shí)施走出去戰(zhàn)略,帶動(dòng)整體業(yè)績出現(xiàn)顯著上漲����,從而帶動(dòng)公司股價(jià)呈現(xiàn)上升趨勢,2014年公司業(yè)績最佳����,股價(jià)也達(dá)到同期高峰。

上述5家公司的股價(jià)走勢總體體現(xiàn)了日本經(jīng)濟(jì)周期��、工業(yè)化���、城鎮(zhèn)化以及相應(yīng)環(huán)保政策演變過程�。由于日本環(huán)保公司多為設(shè)備類公司���,該類公司受國內(nèi)�����、全球經(jīng)濟(jì)周期性及匯率�、出口因素的影響較為明顯���,而它們的核心競爭力體現(xiàn)在不斷研發(fā)投入���、優(yōu)異的技術(shù)能力和具有競爭力的產(chǎn)品��,所以我們認(rèn)為其能獲得投資超額收益是因?yàn)樵诠景l(fā)展過程中做好了以下4點(diǎn):(1)對(duì)經(jīng)濟(jì)周期和行業(yè)發(fā)展趨勢具有前瞻性;(2)把握風(fēng)口�,提前儲(chǔ)備技術(shù)、人才和商業(yè)模式�����;(3)不斷投入并改進(jìn)自身研發(fā)體系�����,并以高質(zhì)量產(chǎn)品快速適應(yīng)變化的市場�����;(4)把握好公司發(fā)展的節(jié)奏和戰(zhàn)略的持續(xù)性���。

中日環(huán)保產(chǎn)業(yè)的不同

中國和日本的環(huán)保行業(yè)其實(shí)在很多方面都存在不同之處:

政策方面��,日本已經(jīng)在宏觀視角中將環(huán)境作為一種“稀缺資源”及約束經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要素����,相關(guān)法規(guī)政策也與經(jīng)濟(jì)高度掛鉤,中國的政策制定仍處在環(huán)保vs.發(fā)展的辯證統(tǒng)一平衡過程中����;

行業(yè)階段方面,日本的環(huán)保產(chǎn)業(yè)已在成熟期��,我國仍處于發(fā)展期�;

市場化程度方面,總體來看日本環(huán)保行業(yè)的市場化程度并不高����,更多是以政府主導(dǎo)為主,而我國正在大力推進(jìn)各細(xì)分行業(yè)的市場化進(jìn)程����;

公司主營業(yè)務(wù)類型方面,日本的大體量環(huán)保公司多為設(shè)備類公司�����,而我國目前則是運(yùn)營類和設(shè)備類公司并存��,未來的發(fā)展還需進(jìn)一步觀察�����。

所以,我們認(rèn)為不能簡單的直接的去對(duì)比中日兩國的環(huán)保行業(yè)及公司����。本篇報(bào)告也側(cè)重于介紹日本環(huán)保行業(yè)市場及公司的發(fā)展,并希望可以對(duì)我國環(huán)保政策的制定�����、產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向�、上市公司戰(zhàn)略或投資分析提供有意義的資料參考��,并不涉及對(duì)中國環(huán)保行業(yè)及公司的投資建議�����。

風(fēng)險(xiǎn)提示

中國����、日本的環(huán)保政策、行業(yè)階段��、市場化程度�、公司類型等均存在一定差異,日本的行業(yè)及公司發(fā)展僅起到參考借鑒作用,中國環(huán)保行業(yè)和公司的未來發(fā)展存在不確定性�。

原標(biāo)題:探尋日本環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程——國際環(huán)保巨頭系列報(bào)告之五

特此聲明:

1. 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源的作品,目的在于傳遞更多信息���,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)�����。

2. 請(qǐng)文章來源方確保投稿文章內(nèi)容及其附屬圖片無版權(quán)爭議問題�����,如發(fā)生涉及內(nèi)容�、版權(quán)等問題����,文章來源方自負(fù)相關(guān)法律責(zé)任。

3. 如涉及作品內(nèi)容��、版權(quán)等問題���,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日內(nèi)起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系�����,否則視為放棄相關(guān)權(quán)益��。